Aneignung Revisited: Memes

Ausgehend von Meme-Kulturen untersucht der Heftschwerpunkt Potenziale und Probleme digitaler Aneignung. Nicht erst seit den Debatten über cultural appropriation ist Aneignung wiederkehrendes Thema der Medienwissenschaft: Wurde in den Cultural Studies die aktive Rezeption als Form der Aneignung aufgefasst, so hat sich mit den digitalen Partizipationskulturen das Versprechen der User*innen-Ermächtigung hin zum ‹Prosumieren› verlagert.

zfm Online

- GAAAP_ The Blog

- AG Gender/Queer Studies und Medienwissenschaft

Angriffe auf die Freiheit von Forschung und Lehre im aktuellen Wahlkampf

- Videography

- Evelyn Kreutzer

- Kathleen Loock

- Anna-Sophie Philippi

- Maike Sarah Reinerth

Editorial

- Videography

- Evelyn Kreutzer

- Kathleen Loock

Sound und Musik in der videographischen Forschung

- Videography

- Kristina Seefeldt

Black Hawk Down, Saving Private Ryan und die Klangkulisse des Krieges

Blogs

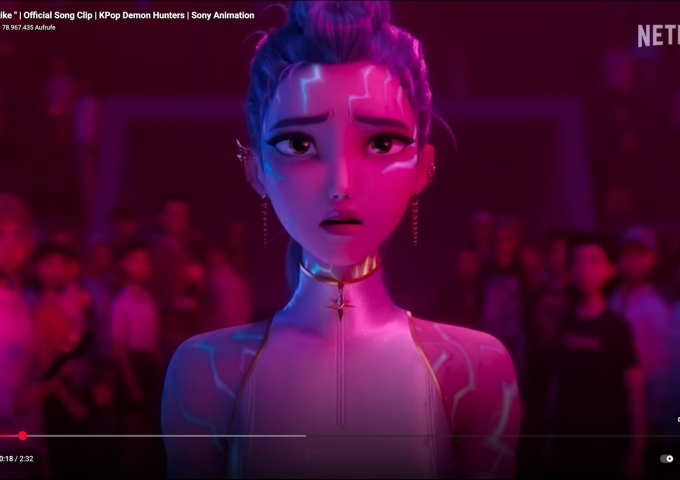

Videography

Mit wechselnden Schwerpunkten widmet sich der multimediale Blog «Videography» dem Videoessay und der mit ihm verbundenen Herausforderung, wissenschaftliche Forschung und künstlerischen Ausdruck zu verbinden.

GAAAP_ The Blog

GAAAP_ The Blog versammelt medien- kunst- und kulturwissenschaftliche Beiträge rund um Gender, Antirassismus und Antisemitismuskritik, Antiableismus, Antikapitalismus und Postkolonialität.