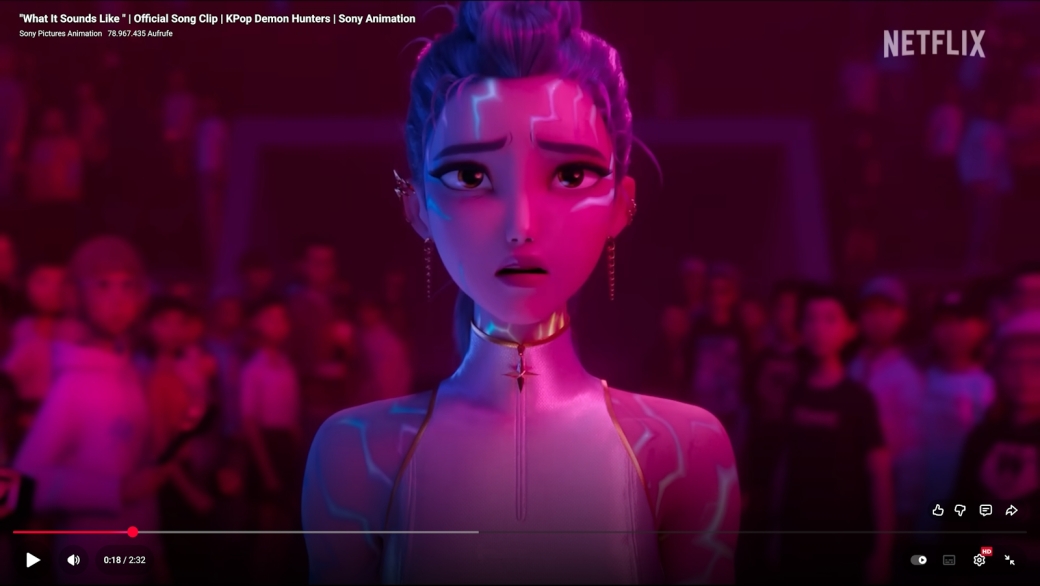

Rumi mit Dämonen-Markierungen, aus dem offiziellen Song-Clip "What It Sounds Like" (KPop Demon Hunters, R: Maggie Kang, Chris Appelhans, US 2025)

K-Pop Demon Hunters: Selbstakzeptanz ohne Solidarität

Ich möchte über K-Pop Demon Hunters (Kang und Appelhans 2025) sprechen. Der Film war oder ist in vielen Ländern Nr. 1 auf der Streamingplattform Netflix, was wohl zu einem großen Teil am eingängigen Soundtrack liegen wird. Es sind unterhaltsame 90 Minuten und nach dem Film ist man versucht, noch einmal zu den Szenen zu springen, in denen die Lieder, die noch im Ohr nachklingen, wie Musikvideos inszeniert werden. Der Film scheint mir aber nicht interessant, weil er catchy ist oder weil an seiner Produktion viele asiatische und asiatisch-amerikanische Menschen beteiligt waren. Ich möchte vielmehr über den Film sprechen, weil er auf den zweiten Blick deutlich macht, wie die bekannte Botschaft von Selbstakzeptanz und Selbstliebe jeglichen transformativen Potentials beraubt sein kann und dabei gleichzeitig Ausschlüsse sanft überdeckt. Ich will also über den Film sprechen, weil einerseits Axel Weidemann von der FAZ in K-Pop Demon Hunters „ein launig-lautes Plädoyer für ein offenes Ausgeflipptsein [sehen kann], für klare Kanten, Neurosen, derer man sich nicht schämen muss, und den ehrlichen Umgang mit Situationen, in denen man nicht so funktioniert, wie man selbst und andere es sich wünschen“. Und weil andererseits dieses Plädoyer funktioniert, ohne dass damit der Status quo innerhalb des Films, der auf dem buchstäblichen Ausschluss von ‚denen da unten‘ aufbaut, dadurch in Frage gestellt wird.

Aber der Reihe nach: K-Pop Demon Hunters lässt sich grob in zwei Stränge teilen. Der erste Strang erzählt von der gewonnenen Selbstakzeptanz der Protagonistin Rumi, Frontsängerin der K-Pop-Girlgroup Huntr/x. Sie lebt in einer Welt, in der Dämonen für deren König Gwi-Ma die Seelen der Menschen stehlen. Schon in grauer Vorzeit haben sich dagegen die Jägerinnen zur Wehr gesetzt, indem sie mit ihren Liedern von Mut und Hoffnung—und den daraus geformten Schwertern, Lanzen und Wurfmessern—die Dämonen bekämpften. Dabei brachten sie die Menschen zusammen und formten aus dieser gemeinsamen Energie eine Barriere—der Hanmoon—, die sich über die Erde ausbreitete und verhindert, dass die Dämonen aus dem Erdreich nach oben dringen. Diese Aufgabe fällt in jeder Generation einer anderen Gruppe von Jägerinnen zu, in der Jetztzeit des Films ist dies Huntr/x. Im Laufe des Films sieht man aber Rumi in ihrer Rolle als Jägerin straucheln, so dass—auch durch die Interventionen der Dämonen, die ihrerseits eine Boyband, die Saja Boys, gegründet haben—der Hanmoon immer mehr Löcher bekommt und schließlich ganz zusammenbricht. Die Ursache für dieses Versagen ist ein schambehaftetes Geheimnis: Wir sehen Rumi, wie sie in der Einsamkeit ihrer Garderobe mit entblößten Armen steht. Auf den Armen sind Muster wie lila Tattoos sichtbar, die das Erkennungszeichen von Dämonen in ihrer menschlichen Gestalt sind. Im Anschluss an diese Szene versagt Rumi die Stimme bei einer Probe. Wir lernen daraufhin: Ihr Vater war ein Dämon, von ihm sind die Muster vererbt. Dieses Dämonische ist die Quelle von Rumis Scham.

Wir sehen Szenen, in denen Rumi eingetrichtert wird, dass sie die Muster stets bedeckt halten muss, diese auch ihren engsten Freundinnen nicht zeigen darf—und Rumi somit aus gemeinsamen Aktivitäten ausgeschlossen bleibt. Dies entspricht dem vererbten Mantra der Dämonenjägerinnen, sich stets als stark zu zeigen und Schwächen und Ängste zu verbergen, denn nur dadurch lassen sich die Menschen zusammenbringen und der Hanmoon aufrechterhalten. Es kommt, wie es kommen muss, das Geheimnis kommt raus, alles bricht zusammen und Rumi sieht besiegt aus, als sie zum finalen Kampf gegen die Saja Boys und Gwi-Ma auftaucht. Rumi beweist nun aber, dass sie im Verlauf des Films gewachsen ist, dass sie ihre Markierungen akzeptiert hat und sich nicht mehr dafür schämt, sondern vielmehr diese und damit auch ihre Schwächen und Ängste nun offen zur Schau stellt. Damit setzt sie zum finalen Lied an, dessen Refrain von der Schönheit der Scherben, einem Ende der Lügen und sich nicht mehr verstecken spricht. Gwi-Ma wird auf diese Weise besiegt und der Hanmoon wiederhergestellt. Im Epilog sehen wir Rumi mit ihren Bandmitgliedern im öffentlichen Bad, die Muster klar sichtbar. Der erste Strang von K-Pop Demon Hunters verfolgt somit die aus zahlreichen Coming-of-Age-Formaten bekannte Botschaft, sich selbst zu lieben: Rumi sei gut so, wie sie ist. Dabei ist bezeichnend, dass ausschließlich Rumi eine wirkliche Transformation im Verlauf des Films durchmacht. Sie versteckt sich (bzw. ihre Muster) nicht mehr. Wie es das Selbst in Selbstakzeptanz suggeriert, musste Rumi bloß den Mut haben, zu ihren Mustern, Schwächen und Ängsten zu stehen. Die Welt hat sich dagegen nicht geändert, vielmehr wird allein der Status quo ante reproduziert, symbolisiert durch den Hanmoon, der, zuvor zusammengebrochen, sich nun wieder über die Welt ausbreitet. Im Film ist keine Spur von Kämpfen, die bestimmte Identitäten erst lebbar machen, die einem erst erlauben, sichtbar zu sein.

Dabei hätte es das Potenzial für eine andere Geschichte gegeben. Denn der zweite, weniger verfolgte und schließlich aufgegebene Strang des Films konzentriert sich auf Jenu, den Leadsänger der dämonischen Boyband Saja Boys, und dessen Beziehung zu Rumi. Nachdem Jenu per Zufall die Muster auf Rumis Arm sieht, treffen sich die beiden heimlich und wir lernen, dass Dämonen weder einfach böse sind, noch gefühlslose Wesen darstellen, sondern gerade durch ihre Gefühle von Scham und Elend vom Dämonenkönig Gwi-Ma kontrolliert werden. Wir lernen, dass die Dämonen einst Menschen waren, die von Gwi-Ma verführt wurden. Gwi-Ma wird somit als totalitäre Präsenz inszeniert, der die Dämonen vollkommen ausgeliefert sind, so dass sie verschiedentlich als ängstlich vor Gwi-Ma kauernde Menge auftauchen. Gegen diesen Totalitarismus wecken die Treffen von Jenu und Rumi die Erwartung, dass sich eine solidarische Praxis entwickeln wird, dass sich somit die Selbstakzeptanz von Rumi einfügt in einen Kampf für die Befreiung der Dämonen-gewordenen Menschen. Denn wie kann Rumi eine andere Beziehung zu ihren Mustern eingehen, ohne dass sich auch die Beziehung zu ihrem dämonischen Ursprung und damit zu den Dämonen verändert? Wie funktioniert die Selbstakzeptanz ohne solidarische Praxis? Wie kann Rumi individuell ihre dämonische Herkunft out and proud zur Schau stellen, während die Dämonen als die Anderen weiterhin ausgegrenzt werden? So ist es denn auch Jenu von dem Rumi zuerst Akzeptanz erfährt, der ihr zuredet, sich nicht schämen zu müssen und sich nicht als Fehler zu verstehen. In einer gemeinsamen Ballade singen Jenu und Rumi schließlich davon, frei zu sein, und für einen kurzen Moment ist Jenu von den konstanten Einflüsterungen von Gwi-Ma frei und findet Rumi ihre Stimme wieder.

Doch aus diesem Moment entwickelt sich nichts, vielmehr bleiben diese Interaktionen im Wesentlichen konsequenzlos. Gwi-Ma behauptet doch wieder seine Macht über Jenu, so dass dieser Rumi erst betrügt, um sich dann doch heroisch im Finale zu opfern, um Rumi vor dem Feuerstrahl Gwi-Mas zu retten. Jenu wird somit durch Gwi-Ma vernichtet, während die anderen Dämonen, einschließlich den anderen Mitgliedern von Saja Boys, wie gehabt durch die Jägerinnen dezimiert werden, so als hätten wir nichts Neues über sie gelernt. Indem K-Pop Demon Hunters jedwede narrative Signifikanz der geheimen Treffen von Jenu und Rumi verpuffen lässt, individualisiert es das Problem der Selbstakzeptanz, so dass man es eben doch individuell erreichen können soll. Problematisch ist, wie wenig das im Film auffällt, wie überzeugend somit das Narrativ ist, dass Selbstakzeptanz vor allem ein Problem von einem Selbst/selbst ist. Der Film zeigt dabei, wie dieses Narrativ zudem hilft, die Dämonen und ihr Schicksal zu ignorieren. Es hinterlässt die Zuschauer*innen mit dem Gefühl einer positiven, wenn auch wenig originellen Botschaft, und lässt vergessen, dass Jenu vielleicht keine Ausnahme war, dass auch andere Dämonen-gewordene Menschen dem Einfluss von Gwi-Ma hätten entzogen werden können, nun aber erneut ins Reich da unten verbannt werden, zur Sicherheit der Welt hier oben.

Am Ende steht somit nicht nur die Botschaft, dass „ich gut bin, so wie ich bin“, sondern auch, dass „es gut so ist, wie es ist“. Was ist dann noch das emanzipatorische Potenzial von Selbstakzeptanz, wenn sich damit nur individuelle Sichtbarkeiten nicht aber Strukturen ändern, wenn es zudem erlaubt, Solidaritäten aufzuopfern und trotzdem das warme Gefühl einer positiven Botschaft vermitteln kann?

BILDQUELLE

Screenshot, aus: "What it Sounds Like" | Official Song Clip | Kpop Demon Hunters | Sony Animation, eingestellt von Sony Pictures Animation, YouTube, 12.7.2025, https://www.youtube.com/watch?v=TbMEMCvFbZk (15.10.2025)

Bevorzugte Zitationsweise

Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.