Foto eines filmischen Artefakts in Potsdam (eingereicht durch eine Bürger_innen-Forscher_in; CC BY-NC).

Citizen Science. Vom Gewinnen im Scheitern (Teil 3)

Über Projektverlauf, Erfahrungen und Zwischenbilanz eines filmwissenschaftlichen Bürger_innenforschungsprojekts

Im zweiten Teil dieses Blogeintrags habe ich das Projekt Das filmische Gesicht der Stadt Potsdam vorgestellt und aufgezeigt, wie ich zentrale Anforderungen an Bürger_innenforschungsprojekte umgesetzt habe. Ein weiterer wichtiger Baustein in einem Bürger_innenforschungsprojekt ist die Evaluation. Bei ihrer Konzeption können unterschiedliche Wege eingeschlagen und Kriterien herangezogen werden. Ich habe mich für eine formative Evaluation entschieden, d. h. es werden in Bezug auf das Gesamt- und Teilprojekt im Verlauf immer wieder Zwischenergebnisse anhand festgelegter Kriterien erarbeitet, sodass ggf. Korrekturen möglich sind. Auf der Basis einer ersten Zwischenevaluation kann ich einen kleinen Einblick geben, wie das Bürger_innenforschungsprojekt tatsächlich verlaufen ist, und erste Erfahrungen formulieren. Diese können, in Ergänzung der im zweiten Teil dieses Blogbeitrags aufgeführten Basisanforderungen, bei der Konzeption eines Bürger_innenforschungsprojektes hilfreich sein.

Erhebungswege – Theorie und Praxis

Wie bereits beschrieben, habe ich für die Meldung von filmischen Funden drei Wege zur Verfügung gestellt. Die geringste Teilnahme fand über Instagram statt, ebenfalls nur mäßig angenommen wurde die App (Epicollect5). Am stärksten genutzt wurden E-Mail und ein Weg, den ich nicht vorgesehen hatte: Der mündliche Hinweis auf filmische Funde. Die Kontaktaufnahme per E-Mail führte nicht dazu, dass die Fragen abgearbeitet wurden, die ich hierfür vorgesehen hatte. Stattdessen wurden wie bei mündlichen Hinweisen Einladungen ausgesprochen, mal vorbeizukommen und Fotos zu machen. Diese E-Mail-Einladungen und die mündlichen Hinweise stellen mich nun vor eine Auswertungsschwierigkeit: Ist es als ein Forschungsbeitrag ein_er_es Bürger_in_s zu werten, wenn z. B. ein Hotelier mich in sein Hotelrestaurant einlädt, weil dort Filmplakate hängen, eine Filmkamera aufgestellt wurde und er mir von seinen Plänen zur Aktualisierung der filmischen Referenzen in seinem Hotel berichtet? Handelt es sich um Bürger_innenforschung, wenn eine Workshop-Teilnehmerin nicht selbst aktiv wird, sondern mich «nur» auf einen Fundort hinweist?

In einem Hotel in Potsdam ist in den Toiletten ein stilisierter Filmstreifen an der Wand angebracht. Er zeigt Fotos von Cinema-Schriftzügen (nach einer Einladung in das betreffende Hotel, habe ich das Foto selbst aufgenommen: CC BY-NC).

Ich ziehe hieraus die Erkenntnis, dass zumindest bei einem regionalen Projekt der einleuchtende Wunsch der Bürger_innen gegeben ist, nicht nur an vorbereitenden Veranstaltungen teilzunehmen, dann Daten abzuliefern und später in eine gemeinsame Analyse zu gehen, sondern auch die Datensammlung für persönliche Diskussionen und Einordnungen zu nutzen. Es wäre ein Einfaches gewesen, eine gemeinsame Feldforschung von Anfang an mitzudenken und anzubieten. Bei einem ähnlichen Projekt würde ich diesen Weg der Datenerfassung in Zukunft sogar priorisieren, denn die persönlichen Begegnungen haben wertvolle Impulse für das Projekt ergeben. Ein Beispiel: Die Besitzerin einer Pension ließ mich eine Autogrammsammlung im Rezeptionsbereich fotografieren. Sie erklärte mir, die Sammlung sei leider nicht mehr aktuell. Die prominenten Gäste würden keine Autogramme mehr mitbringen, sondern nur noch Selfies mit ihnen anbieten. Erst durch dieses Gespräch bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass sich Medienwandel und Mediengeschichte an filmischen Artefakten im urbanen Raum unmittelbar ablesen lassen. Die betreffende Person wäre nicht zu meinem geplanten Analyse-Workshop gekommen. Nur durch das Gespräch vor Ort konnte dieser Gedanke in das Projekt einfließen.

Die Rolle als Kommunikator_in im Vorfeld reflektieren

Die Rolle, die Wissenschaftler_innen in Bürger_innenforschungsprojekten einnehmen, ist bislang kaum reflektiert und erst recht nicht wissenschaftlich untersucht worden – einen wichtigen Beitrag zur Reflexion der Rollenkonstellationen in Bürger_innenforschungsprojekten liefern deshalb Susanne Hecker und Nina Wicke.1 Sie haben das Rollenverständnis von Citizen-Science-Protagonist_innen aus der Sicht politischer Akteur_innen analysiert. Die Autorinnen konnten herausarbeiten, dass in den politischen Papieren zu Citizen Science vor allem traditionelle Rollenzuteilungen und keine innovativen Ansätze für das Aufbrechen bestehender Machtstrukturen, Hierarchien und Rollenvorgaben vorzufinden sind.2

In diesen Kontext passt ein weiterer Punkt, von dem ich finde, dass er noch zu wenig diskutiert wird: die Frage nach den persönlichen Kommunikationsfertigkeiten, die ein_e Wissenschaftler_in für Bürger_innenforschungsprojekte mitbringen sollte bzw. die Rolle als Kommunikator_in, die einzunehmen ist. In zahlreichen Projekten gibt es eine rein onlinebasierte Kommunikation mit den Mitforschenden, was den Vorteil bringt, mit vielen und weit voneinander entfernten Teilnehmenden unter einigermaßen kontrollierbaren und leicht nachverfolgbaren Kommunikationsbedingungen in eine Beziehung treten zu können. Ist jedoch ein Projekt auf das Wissen lokaler Bürgerforscher_innen ausgerichtet, ist der persönliche Kontakt mit den Mitforschenden unumgänglich, weil er ohnehin im Projekt vorgesehen ist bzw. von den Bürger_innen eingefordert wird. In meinem Fall hatte ich den persönlichen Austausch zunächst nur in spezifischen Formaten vorgesehen (unter anderem öffentlicher Kick-off, Fundort-Wanderung mit den Teilnehmenden, öffentlicher Workshop). Hierdurch entstanden kommunikative Situationen mit zunächst fremden Menschen, die sich zwar gut vorbereiten, jedoch nicht kontrollieren ließen.

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass dieser Punkt in der Vorbereitung eines Bürger_innenforschungsprojektes kritisch beleuchtet werden sollte: Habe ich als Forschende_r die Fähigkeit, mit solchen Situationen souverän, qualitätssichernd, für alle Teilnehmenden angemessen und gewinnbringend, zielorientiert und vor allem angstfrei umzugehen? Der direkte Austausch mit Studierenden, mit fremden Kolleg_innen auf Konferenzen oder mit Bürger_innen im Rahmen von Formaten der Wissenschaftskommunikation findet in etablierten Settings statt, an die der wissenschaftliche Nachwuchs herangeführt wird und für die unausgesprochene Regeln gelten. Diese Kommunikationssituationen unterscheiden sich aber von jenen, die für das Gelingen von Bürger_innenforschungsprojekten mit lokaler Ausrichtung erforderlich sind, und es gibt auch noch keine eingespielten Regeln, auf die sich die Teilnehmenden verlassen können. Auch der allgemeine Verweis auf pädagogische Fertigkeiten, die für die Durchführung von Bürger_innenforschungsprojekten vorliegen sollten,3 hilft nur bedingt weiter, weil sich das pädagogische Handwerkszeug, erworben in einem akademischen Kontext, nicht einfach auf die kommunikativen Dynamiken einer Arbeitsstation jenseits der Universität übertragen lässt. In meinem Projekt waren die Kommunikationssituationen davon geprägt, dass ich z. B. Wünschen nach zusätzlichem und vorher nicht geplantem direktem Austausch nachgegangen bin und viele Gespräche auch über filmische Themen geführt habe, die nicht unmittelbar für das Projekt relevant waren. Ebenfalls hatte ich mit Kritik umzugehen, weil in meinem Projekt Erinnerungen der Bürger_innen an vergangene Dreharbeiten in Potsdam und Dokumente, die sie teilweise dazu aufbewahrt haben, nicht einbezogen werden konnten.

Implizit schwingt in den Publikationen zu Citizen-Science-Projekten mit, dass alle Wissenschaftler_innen den direkten Austausch mit forschenden Bürger_innen eigentlich beherrschen müssten. Im Sinne der Qualitätssicherung ist es aber nach meiner Auffassung unbedingt erforderlich, sehr genau die eigene Rolle in einem Bürger_innenforschungsprojekt im Vorfeld zu reflektieren. Das Eingeständnis, nicht für solche kommunikativen Situationen geschaffen zu sein, kann z. B. bedeuten, dass anderen die Rolle der_des Kommunikator_in übertragen wird. Für mich waren die kommunikativen Situationen bislang äußert positiv von Impulsen für das unmittelbare Projektgeschehen geprägt, aber auch persönlich bereichernd.

Anzahl der Mitglieder im Forschungsteam und Risikomanagement

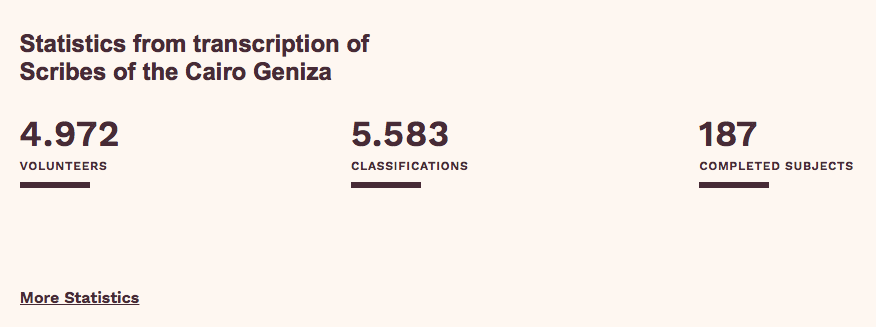

Wie viele Bürgerforscher_innen müssen eigentlich Teil des Forschungsteams sein, damit ein Projekt erfolgreich durchgeführt werden kann? Von Rosy Mondardini, der Geschäftsführerin des Citizen Science Center Zurich, wurde ich gewarnt, dass in geisteswissenschaftlichen Projekten nur mit wenigen Bürger_innen zu rechnen ist. Ein Blick auf die hohen Anmeldezahlen für manche Projekte auf der Bürger_innenforschungsplattformen Zooniverse vermittelte jedoch einen ganz anderen Eindruck. Dort sind geisteswissenschaftliche Projekte mit Hunderten bis Tausenden Bürgerforscher_innen aufgeführt. Beeindruckende Zahlen, die ein_e_en Initiator_in eines kleinen Bürger_innenforschungsprojekts auch zurückschrecken lassen können.

Beeindruckende Teilnehmer_innen-Zahlen: Im Projekt Scribes of the Cairo Geniza haben sich 4.972 «Freiwillige» angemeldet (Stand: 6. April 2020). Ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, eines der größten Archive des Mittelalters zu entschlüsseln (Screenshot der Autorin; CC BY-NC).

Mithilfe der Dissertation von Montserrat Prats López (2017) zur Qualitätssicherung in Citizen Science konnte ich mir die Diskrepanz zwischen der Warnung von Rosy Mondardini und den Zahlen auf den Plattformen erklären. Die Autorin hat aufgezeigt, dass die Anmeldung zu einem Projekt das eine – und das aktive Forschen etwas anderes ist. Die Mehrheit der Bürger_innen beteilige sich nach der Anmeldung gar nicht oder nur einmal am Forschungsprozess. Allerdings gebe es in Citizen-Science-Projekten einzelne besonders engagierte Forschende, die den Großteil der Daten einreichen, die meisten Transkripte erstellen und/oder an analytischen bzw. interpretativen Prozessen teilhaben. López führt zur Veranschaulichung unter anderem ein Transkriptionsprojekt auf, für das sich 3.000 Personen angemeldet hatten, von denen 400 teilweise oder vollständig ein Manuskript transkribierten, während nur 11 Personen kontinuierlich mehrere Manuskripte übersetzten.4 Eine Studie von Henry Sauermann und Chiara Franzoni zeigt ferner auf, dass selbst Projekte aus den Naturwissenschaften vor der Herausforderung stehen, Bürgerforscher_innen zu finden: Die Anmeldezahlen mögen auch hier sehr hoch sein, doch bei genauerer Betrachtung nehmen die meisten Bürger_innen nur einmal teil, während die meisten Forschungsleistungen von wenigen «top contributors» erbracht werden.5

Mir erscheint es wichtig zu betonen, dass angehende Initiator_innen von Bürger_innenforschungsprojekten sich nicht von Anmeldezahlen auf Bürger_innenforschungsplattformen unter Druck setzen lassen sollten. Eine pauschale Antwort darauf, wie groß Citizen-Science-Teams sein müssen, gibt es nicht. Ausschlaggebend sind allein der anvisierte Datenkorpus und das vorgesehene Auswertungsverfahren. Wenn es z. B. darum geht, einen klar begrenzten Korpus an filmbegleitenden Materialien gemeinsam mit Bürgerforscher_innen zu übersetzen, dann kann anhand der zu bearbeitenden Seiten und des Erfahrungswertes, wie lange eine Übersetzung inklusive Diskussionen in Anspruch nimmt, ungefähr ermessen werden, wie groß das Team idealerweise sein sollte, um in einem bestimmten Zeitraum mit der Übersetzung fertig zu sein. Eine sehr kleine Gruppe von engagierten Teammitgliedern kann in so einem Fall sogar den Ausschlag für eine hohe Qualität der Ergebnisse geben.

Bei meinem Projekt handelt es sich um eine qualitative Datenerhebung, die durch das sogenannte Theoretical Sampling bis zur theoretischen Sättigung von sukzessiv zu erarbeitenden Kategorien erfolgen soll. Ich habe keine Idealzahl an Bürgerforscher_innen festgelegt, und es war für mich auch nicht wichtig, wie viele filmische Fundstücke eingereicht werden. Für mich kam es darauf an, dass unter den eingereichten Artefakten solche sein sollten, die ich vermutlich nicht selbst gefunden hätte und die außerdem Impulse für die Kategorienbildung und damit für theoretische Einsichten liefern. In meinem Risikomanagement – also der perspektivischen Abwägung von möglichen Fallstricken, die im Projekt auftreten können, und der Festlegung von ggf. erforderlichen Back-up-Strategien – bin ich davon ausgegangen, dass es möglich sein sollte, auch mit einer kleinen Anzahl an Bürgerforscher_innen zumindest Initial-Artefakte zu finden, die Ausgangspunkte für die weitere Datensammlung und Kategorienbildung darstellen. Einkalkuliert hatte ich eine Verlängerung und/oder Wiederholung der Erhebungszeit für die Bürgerforscher_innen und vor allem die Ergänzung der Initial-Artefakte durch eigene Datensammlungen, wobei dem Aufruf zur Teilnahme bereits eine erste Sammlung zur Entwicklung der Thesen und zum Test der Datenerhebungsmethoden vorausgegangen war. Eine erste Verlängerung der Erhebungszeit und eine ergänzende Sammlung konnten durchgeführt werden. Durch die Corona-Krise sind jedoch aktuell weder eine weitere Datenerhebung noch eine Vor-Ort-Überprüfung bzw. -Ergänzung durch mich möglich. Dies ist insofern (noch) in Ordnung, als ich das Homeoffice für die Aufarbeitung der Daten als Google Map und zur Bildung erster Kategorien nutzen kann. Die bisherigen Zahlen: An den vorbereitenden Veranstaltungen haben insgesamt 24 Personen teilgenommen. Bisher haben als Bürgerforscher_innen 15 Personen mitgewirkt. Nicht mitgezählt habe ich Unternehmer_innen, die mich zu sich eingeladen haben und bei denen ich die Dokumentation selbst vorgenommen habe. Die meisten Bürgerforscher_innen haben einen Fundort gemeldet, zum Teil mit mehreren Artefakten (9 Personen); es gab aber auch bis zu 5 Fundorte, die von einer Person eingereicht wurden. 70 Artefakte wurden durch die Bürgerforscher_innen der Datenbank hinzugefügt, von denen ich 8 als Initial-Artefakte eingestuft habe. Ich hatte das Glück, dass sich tatsächlich zwei Potsdamer als «top contributor» herauskristallisiert haben, die auch als Kommunikatoren des Projekts aktiv geworden sind und mit anderen Bürger_innen bereits über ein eigenes Bürger_innenforschungsprojekt zum Thema Film nachdenken.

Ein Initial-Artefakt. Forschungsbeitrag ein_er_es Bürger_in_s (Foto eingereicht durch eine Bürger_innen-Forscher_in; CC BY-NC).

Ich habe aus dem bisherigen Prozess mitgenommen, dass im Vorfeld eines Projekts sehr genau geprüft werden sollte, ob es vertretbar ist, sehr viel Zeit und Mühe zu investieren, um am Ende womöglich «nur» ein kleines Kernteam zusammenzubekommen. Es ist je nach Projektdesign die Frage zu stellen, ob die eventuell gegebene Diskrepanz zwischen Aufwand und Teamgröße durch die Qualität der Daten und der gemeinsamen Datenanalyse wirklich aufgelöst werden kann. Des Weiteren muss das Risikomanagement sehr ernst genommen werden, indem z. B. Verlängerungs- und Wiederholungszeiten einkalkuliert sowie Nachsteuerungsinstrumente konzipiert werden.

Zwischenbilanz – vom Gewinnen im Scheitern

Eigentlich sind in meinem Projekt einige Dinge schiefgelaufen: Die App Epicollect5 wurde eher ignoriert, es sind wichtige Beteiligungen aufgetreten, die ich aber nicht unter Bürger_innenforschung verbuchen kann, und durch die Corona-Krise ist aktuell unklar, wann und wie die nächsten Schritte der gemeinsamen Analyse, Datensammlung und Ableitung von praktischen Handlungsvorschlägen für die Stadtentwicklung realisiert werden können. Es fühlt sich gerade alles ein bisschen nach Scheitern an. Und doch ziehe ich eine positive Zwischenbilanz. Ausgerechnet dadurch, dass meine Datenerhebungswege nicht so angenommen wurden, wie ich es geplant hatte, ist das Projekt um wichtige Ideen und Erkenntnisse bereichert worden. Die gesammelten Daten sind bereits jetzt sehr umfänglich und lassen sich für eine Kategorienbildung heranziehen. Durch das Homeoffice kann ich mir dafür ausreichend Zeit nehmen und die weitere Datenerhebung und Auswertung noch effektiver gestalten. In den nächsten Wochen könnte es sogar passieren, dass uns doch noch kreative digitale Lösungen einfallen, um die gemeinsame Analyse voranzubringen. Ich habe großartige Mitstreiter_innen unter den Potsdamer_innen gefunden, die sich für das Projekt eingesetzt und wichtige Artefakte beigesteuert haben. Es zeichnet sich ab, dass beide Seiten ihr Wissen am Ende vertieft haben werden, und eventuell wird nach der Corona-Zeit aus diesem Projekt ein weiteres, gänzlich von Potsdamer_innen initiiertes Bürger_innenforschungsprojekt entstehen. Und schließlich konnte ich theoretisches Wissen zur Open Science und Bürger_innenforschung praktisch umsetzen. Ich möchte deshalb doch von einem Gewinnen im Scheitern sprechen. Eventuell ist das ohnehin ein Vorgang, auf den sich Beteiligte in Bürger_innenforschungsprojekten einstellen müssen: Nicht alles funktioniert so, wie theoretisch erdacht und konzipiert, doch genau daraus können wertvolle Impulse für ein Projekt sowie für Anschlussvorhaben entstehen.

Jedes Bürger_innenforschungsprojekt muss individuell gestaltet und ausgestattet werden, deshalb ist es wenig sinnvoll, sich nur ein Projekt zum Vorbild zu nehmen – «there is no single ‹right› model»6. Notwendig sind immer eine umfassende Recherche und die Adaption von passenden Elementen aus bestehenden Projekten. Es würde mich freuen, wenn mein Zwischenbericht zum «filmischen Gesicht der Stadt Potsdam» trotz der Herausforderungen, die ich geschildert habe, zur Umsetzung weiterer film- und medienwissenschaftlicher Bürger_innenforschungsprojekte anregen würde. Denn eigentlich ist die Film- und Medienwissenschaft prädestiniert für die Bürger_innenforschung. Schließlich ist die ganze Bandbreite der Medien für viele Menschen integraler Bestandteil ihres Lebens. Die Relevanz von wissenschaftlichen Fragestellungen für den Alltag von potenziellen Bürgerforscher_innen muss dadurch nicht lange argumentativ hergeleitet werden. Ich bin überzeugt, dass die Film- und Medienwissenschaft sich auch daran beteiligen könnte, problematische Aspekte der Bürger_innenforschung aufzulösen. Citizen-Science-Projekte wenden sich häufig an gut ausgebildete und technisch ausgestattete Milieus, und es ist festzustellen, dass überwiegend gut ausgebildete männliche Personen aus den USA und Nordeuropa an ihnen teilnehmen.7 Die Bürger_innenforschung ist also noch ein exkludierendes Prinzip, das hinsichtlich der Themensetzung, des Einsatzes von Technologie, bis hin zur Wahl der Sprache und der Kommunikationskanäle überdacht werden muss. Hier kann die Film- und Medienwissenschaft – mit ihrem Wissen um kommunikative Prozesse, mit Themen, die stark mit dem Rezeptionsalltag und der individuellen Mediensozialisation der Menschen verbunden sind, sowie mit ihrer Gendersensibilität – einen Beitrag dazu leisten, dass die Bürger_innenforschung es wirklich verdient, unter dem Sammelbegriff8 Open Science aufgeführt zu werden. Grundsätzlich ist allerdings bei der Aneignung der Bürger_innenforschung in das eigene Forschungsrepertoire darauf zu achten, dass daraus keine sukzessive Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit erfolgen darf, weil nur noch Themen bearbeitet werden, an denen die Bürger_innen ein aktuelles und unmittelbares Interesse haben. Smolarski und Oswald halten dieser Sorge entgegen, dass es bei der Citizen Science nicht darum gehen soll, «sich Thementrends [zu] unterwerfen. Es bedeutet, den Mehrwert der eigenen Erkenntnisse nicht nur innerhalb der eigenen Disziplin zu bestimmen, sondern ihn auch größer zu denken.»9

- Citizen Science. Definitionen und Citizen-Science-Hype in einem filmwissenschaftlichen Bürger_innenforschungsprojekt

- Citizen Science. Über die Umsetzung von Basisanforderungen an ein filmwissenschaftliches Bürger_innenforschungsprojekt

- Citizen Science. Über Projektverlauf, Erfahrungen und Zwischenbilanz eines filmwissenschaftlichen Bürger_innenforschungsprojekts

- 1Susanne Hecker, Nina Wicke: Roles of actors in citizen science in international policy documents, in: Thomas Bartoschek, Daniel Nüst, Mario Pesch (Hg.): Forum Citizen Science 2019: Die Zukunft der Bürgerforschung, Münster 2019, 5–15, hier 6.

- 2Vgl. ebd., 12.

- 3Vgl. Daniel Wyler, François Grey: Citizen science at universities: Trends, guidelines and recommendations, Leuven 2016, 4 und 10 sowie European Citizen Science Association (ECSA): Zehn Prinzipen von Citizen Science – Bürgerwissenschaften, 6.12.2015.

- 4Vgl. Montserrat Prats López: Managing Citizen Science in the Humanities: The challenge of ensuring quality, Amsterdam 2017, 7 f.

- 5Henry Sauermann, Chiara Franzoni: Crowd science user contribution patterns and their implications, in: PNAS, Vol. 112, Nr. 3, 2015, 679–684, hier 680 f.

- 6Andrea Wiggins, Kevin Crowston: Surveying the citizen science landscape, in: First Monday, Vol. 20, Nr. 1, 2015.

- 7Vgl. Mordechai (Muki) Haklay, Suvodeep Mazumdar, Jessica Wardlaw: Citizen Science for Observing and Understanding the Earth, in: Pierre-Philippe Mathieu, Christoph Aubrecht (Hg.): Earth Observation Open Science and Innovation, Cham 2018, 69–88, hier 74 sowie Wyler u. a.: Citizen science at universities, 10.

- 8Núria Bautista-Puig, Daniela De Filippo, Elba Mauleón, Elías Sanz-Casado: Scientific Landscape of Citizen Science Publications: Dynamics, Content and Presence in Social Media, in: Publications, Vol. 7, Nr. 1, Art. 12, 2019, 1–22, hier 1.

- 9René Smolarski, Kristin Oswald: Einführung: Citizen Science in Kultur und Geisteswissenschaften, in: Kristin Oswald, René Smolarski (Hg.): Bürger Künste Wissenschaft: Citizen Science in Kultur und Geisteswissenschaften, Gutenberg 2016, 9–27, hier 14.

Bevorzugte Zitationsweise

Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.