hart aber fair 3

von Louise Haitz

Im zweiten Kapitel habe ich mich weiter mit der Wirkung der Aussage-gegen-Aussage-Konstellation und dem Paradigma des in dubio pro reo auf die Debatte auseinandergesetzt. Die darauf aufbauende Konstruktion von Neutralität legitimiert die Ignoranz gegenüber sexualisierter Gewalt und stellt das Anzweifeln von Betroffenenaussagen auf Dauer. Es gilt den Rahmen der Zweifelhaftigkeit und Tabuisierung der Existenz von sexualisierter Gewalt zu verlassen. Finden die Podiumsgäste einen Weg, dies zu tun? Spoiler: nein.

Aber dieser Text, vielleicht…

3. Die Depolitisierung der Debatte und das distanzierte «Wir der Mitte»

Hysterische Studis, ein Gedicht und versöhnliches Lachen vor dem Baumarkt

Es solle mit Debatten wie jener bei hart aber fair ein Klima entstehen, führt Amend nach knapp 50 Minuten im Modus eines abschließenden Statements aus, in dem ausführlich belegte Fälle sexualisierter Gewalt öffentlich besprochen werden können.1 In dem Frauen ermutigt seien, sich zu wehren, und zur Polizei zu gehen. Ich werde nun nicht vertieft auf Frommels daraufhin gestarteten Versuch eingehen, dies zu relativieren, in dem sie verlangt, Frauen sollten sich mit Ohrfeigen und selbstbewusster Körpersprache gegen Vergewaltigungen wehren und ausführt, überhaupt könnten ja auch Frauen Täterinnen sein2 – sie wird darin von den anderen Podiumsgästen aufgehalten. Auch Schmechowskys glühende Rede für eine Veränderung der Rollenbilder von Mann und Frau, die Freiheit verspricht,3 was beklatscht und verbal sogar von Frommel mit einem «na klar!» bestätigt wird, werde ich nicht verfolgen. Oder den leider im Sand verlaufenden Versuch Ortgies‘, irgendwie die Rolle von Männlichkeit in diesen Fällen zu adressieren.

diese Abbildung und folgende: Macht, Mann, Missbrauch – was lehrt uns der Fall Wedel?, ARD, 5.2.2018, Screenshot

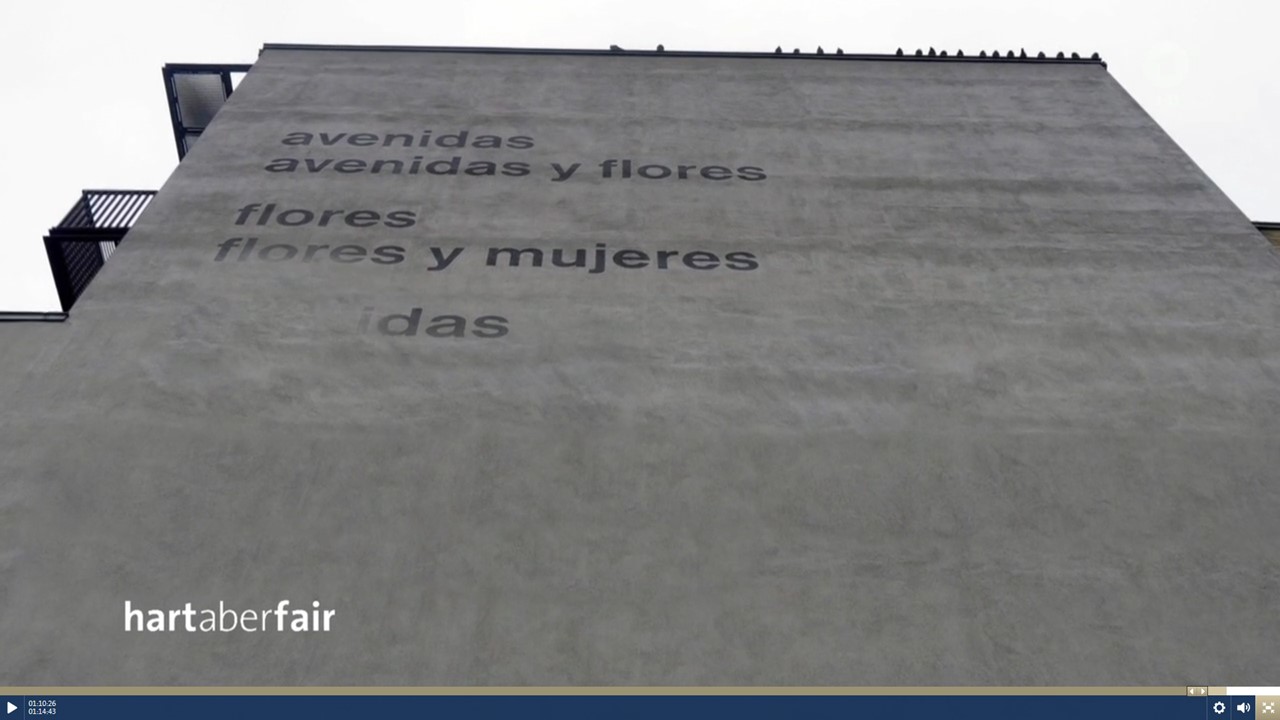

Wie ich zu Anfang im Kapitel 1 geschrieben habe, endet die TV-Debatte auf einem versöhnlichen Ton. Zunächst wird dieser Konsens eingeleitet durch einen Clip über Eugen Gomringers Gedicht an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule, dessen Entfernung von der Studierendenvertretung, dem AStA angestoßen und demokratisch via Online-Abstimmung beschlossen wurde. Plasberg kündigt den zugehörigen Einspieler folgendermaßen an:

«Wie immer sind jetzt alle froh auch darüber, dass der Korken von der Flasche ist, dass man über solche Sachen redet, aber wie schnell schlägt das Pendel auch in eine andere Richtung aus. Schauen Sie sich mal dieses Beispiel an, auch wenn wir da nicht mehr lange drüber reden können, vielleicht müssen wir’s auch gar nicht.»4

«Dieses Beispiel» führt(e) online wie in den deutschen Feuilletons (Deutschlandfunk: «Sieg der Ignoranz»; ebd.: Sexismus-Vorwürfe gegen das Gedicht als «Vorgang der Säuberung»; die Welt: «Akt der Kulturbarbarei») zu einem Shitstorm gegen die Hochschule und den AStA, bei dem in einem (mehr oder weniger gewollten) Schulterschluss von linksliberalen, bürgerlich-konservativen und rechtsradikalen Stimmen feministische Kritik mit nationalsozialistischer Zensur verglichen und die Schreckensfigur des «Feminazis» mit einem willkommenen ‹Beleg› diskursiv-materialisiert wird. Sie bilden eine unheilige Gemeinschaft im Diskurs des Antifeminismus, der sich hinter den großen Begriffen «Kunstfreiheit» und «Zensur» artikuliert. Das Pendel, das Plasberg nun gar nicht mehr (pseudo-)neutral in der Mitte hält, sondern ausschlagen lässt, stößt an die Außenbahn des Erlaubten im Diskurs: Wer anfängt, ehrwürdige Gedichte als sexistische zu interpretieren, hat «übertrieben».

Angesichts der verbleibenden Zeit und Kompetenzen in der Sendung wird keine Verbindung zwischen Kunstbegriff, dem Verhältnis von Künstler und Frau-Muse, zwischen der Idee von Frau als Blume und Straße oder dem Mann als Bewunderer und lyrischem Ich zu einem Selbstverständnis gezogen, das Dieter Wedel, der sich selbst als Künstler begreift, in seinem Verhalten hat sicher fühlen und sein lassen.

Den letztlichen Abschluss bildet ein weiterer Clip, in dem eine Reporterin vor einem Baumarkt mit einem 50jährigen Mann über sein Verhalten spricht und ihm erklärt, die dort angestellten Frauen als «Mädels» zu bezeichnen sei sexistisch. Der Mann streitet dies zunächst ab. Schließlich wird gelacht und genickt, zuerst vor dem Baumarkt, dann auch im Studio. Plasberg erklärt dies zu einer Begegnung zweier «Menschen auf Augenhöhe» und bittet, «der versöhnliche Schluss dieser Sendung, er sei uns gestattet.»5

Das Ende dieses Textes soll nun nicht versöhnlich sein, sondern die Versöhnung befragen, die in der Sendung zwischen «Mann und Frau» inszeniert wird. Die Frage gilt dem «Wir», das in der Sendung angerufen und hergestellt wird. Es geht also um Sie und mich, um uns und was für ein Wir wir bilden sollen und können – als Zuschauer_innen einer Folge hart aber fair und in der Konfrontation mit dem Problem sexualisierter Gewalt. Führen wir also ein Beziehungsgespräch:

Wer sind Wir?

Der ARD-Programmdirektor Volker Herres spricht in seiner Einleitung in die Leitlinien des Senders 2017/18 von der «Mitte der Gesellschaft», bei der das Programm seines Senders verankert sein solle.6 Er definiert, was diese Mitte ausmacht bzw. andersherum, was ein Programm ausmacht, das diese Mitte ansprechen und bestätigen solle: Maßstab der journalistischen Arbeit der ARD sei die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das heißt die Werte der «Toleranz und Weltoffenheit», die Position der ARD sei weder links- noch rechtsextrem.7 Strukturell funktioniert diese Definition der Mitte genauso wie die von Plasberg moderierte Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. Es gibt zwei Seiten und ein Dazwischen, das weder noch ist, sondern einen Ort des moderaten, tolerant-neutralen Zwischen bereitstellt. Hier werden ‹beide› Seiten, die weniger inhaltlich als formal, als Ränder bestimmt werden, vorgeblich gleichberechtigt-neutral angehört und abgelehnt. Das tolerante Wir entsteht in einer Distanz,8 es hat weder etwas mit links- noch mit rechtsextremen Ideologien und Verhaltensweisen zu tun, und es überlässt das Urteil in Fällen sexualisierter Gewalt der scheinbar neutralen und unpolitischen Entscheidungsinstanz, der Judikative, dem Gericht.

So wie sich die gesellschaftliche Mehrheits-Mitte über die Abgrenzung von den extremistischen Rändern von antidemokratischen Haltungen wie Antisemitismus, Rassismus, Sexismus… freispricht,9 redet sich auch der Moderator Plasberg aus einer Verantwortung für die Verletzungen heraus, die er erzeugt, wenn er den Zweifel an Betroffenenaussagen auf Dauer stellt und ihnen die Glaubwürdigkeit hypothetisch abspricht. Plasberg manövriert sich stellvertretend für «alle gleichberechtigt» in eine Transzendenz, in die schwebende Mitte, die zugleich Teil beider und keiner Seite, weder der Opfer noch Täter, sowohl der Männer und Frauen ist.10 Er ermöglicht so den unverbindlichen Raum, in dem sich ein «Wir» versammeln kann, das sich nicht mit Anderen, die auf den Seiten der einen und der anderen Aussage positioniert werden, in Beziehung setzen muss bzw. sich nicht mit ihnen verbinden darf, wenn es, immer genau nur potentiell, für alle Raum bieten soll. Das «Wir» (in) der Mitte entsteht durch die Unverbindlichkeit, die Trennung von den zwei Parteien auf den Seiten und bewahrt sich, indem es die Solidarität mit einer Seite zur freien, das heißt vor allem privaten (und öffentlich nahezu belanglosen) Meinung erklärt.11

Diese strukturelle Mitte ist der Hort, das Gehege des moderierten Wir, in dem ein Pendel schlägt, das nicht zur falschen Seite bzw. nicht zu stark ausschlagen darf. In der Anmoderation zum Clip über das Gomringer-Gedicht erklärt Plasberg zwei mal (zu Anfang und Ende der Sendung) die ›hysterischen‹ Studentinnen bzw. die übertreibenden Feministinnen zur Bedrohung, zum Anderen, zum Extrem der Debatte. Dabei schafft er das rhetorische Manöver, sowohl frauenrechtlich relevante Stimmen zu diskreditieren als auch die moralische Hoheit des Wir in der Mitte zu bewahren. Er fragt: «Sind wir nur wachsamer geworden oder vielleicht schon hysterisch?» und behauptet: «Wie immer sind jetzt alle froh auch darüber, dass der Korken von der Flasche ist, dass man über solche Sachen redet». Das Wir aller sei froh über das Sprechen der Betroffenen und es sei nun sensibilisiert – beides gilt es massiv zu bezweifeln. Darauf folgt die Mahnung des Moderators: «Aber wie schnell schlägt das Pendel auch in eine andere Richtung aus» – das Wir läuft Gefahr, hypersensibel, hysterisch zu werden. Die «Hysterie» von feministischen Student_innen wird zur Stelle des Extremen im Diskurs, vor dem das Wir in der Mitte bewahrt werden soll bzw. sich konstitutiv unterscheiden muss.

Die Idee der freiheitlich-demokratischen Mitte, die sich von den extremistischen Rändern links und rechts bereinigt hat, reproduziert sich hier in der Neuverteilung der extremen Ränder: An der Stelle des Linksextremistischen erscheint der ›übertriebene‹ Feminismus, der sich an Kunst- und Meinungsfreiheit vergreift; an jener des Rechtsextremismus der eindeutige und randständig-monströse Sexualstraftäter und seine Helferlein. Die Mitte hat sich, wie in der Extremismustheorie, von allen anti-demokratischen Elementen bereinigt. Sie imaginiert sich als post-nazistisch, wenn sie Kunst- und Meinungsfreiheit gegen einen zu links-feministischen AStA verteidigt, und als post-misogyn bzw. gleichgestellt, wenn sie Sexismus thematisiert, ohne die Hypothese aufzugeben, dass betroffene Frauen lügen könnten.

Für dieses (verfassungs)staatlich inspirierte Wir der Mitte spielt die Bestätigung des Rechtsstaats eine wichtige Rolle: die Berufung auf die Judikative als einzige Instanz des Urteils. Wie ich an einigen Stellen bereits herausgestellt habe, weisen Plasberg sowie die Gäste auf dem Podium regelmäßig ihre Fähigkeit, ein Urteil über den Fall Wedel zu fällen, von sich und den Gerichten zu, die der Verjährungsfrist zufolge kein Urteil mehr fällen können. Urteile sollten, das vermittelt dieses Redeverhalten, nicht in gesellschaftspolitischen Debatten entstehen, sondern durch – damit apolitisch-neutralisiert erscheinende – Gerichte gefällt werden. Implizit (warum haben sie geschwiegen?!) wie explizit (Frommel) wird den Betroffenen aufgetragen, sich doch an Polizei und Gerichte gewendet haben zu sollen. Es wird zu (fast schon) schuldhaftem Verhalten, dass sie es ›versäumt‹ haben, die demokratische Ordnung des Rechtsstaats zu bestätigen, indem sie nicht «zur Polizei gegangen» und sich nicht im Rahmen der Gesetze zu Opfern gemacht haben.12 Es ist nicht selten, dass mithilfe dieser Konstruktion den Betroffenen zur Last gelegt wird, weitere Taten nicht verhindert zu haben – sie haben sich zu rechtfertigen. Die Mitte ist großzügig im Zuweisen von Mitschuld an Opfer. Denn die Mitschuld ist konstitutiv für die Herstellung der Mitte als Ort der ‹objektiven› Abwägung – ohne Mitschuld keine Mitte.

Das Gericht wird als phantasmatische Instanz der Wahrheitsfindung und gerechten Rechtsprechung bestätigt. Dergestalt installiert, ermöglicht es den Sprecher_innen, ihr eigenes Reden zu privatisieren: Sie «meinen» und «urteilen» nicht. Das Sprechen inszeniert sich als unschuldiges statt amtsanmaßendes. Nicht nur wirkt so das juristische Denken von Urteil und Strafe und das Dispositiv der Zweifelhaftigkeit der Anklägerinnen auf die Debatte. Zugleich wird eine Abkehr von gesellschaftspolitischem Sprechen plausibel. Solange die Teilnehmer_innen ihr Sprechen durch die Abgabe der verantwortenden Urteilskraft privatisieren, können sie Teil des Wir der Mitte sein. Die bestenfalls naiv anmutende Beschwörung des verlässlich-schützend-gerechten Rechtsstaats ermöglicht die Wahrung eines depolitisierten Wir als der Ansammlung von Privatpersonen. Personen, die auch von Gewalt wissen können, ohne wahrhaben zu müssen, dass Betroffene und Täter_innen zu dem Wir gehören, zu dem sie sich selbst zählen lassen. Ein Wir, das die vornehme Distanz wahrt – zu Opfern, zu Tätern und zueinander. Die Funktion der Solidarität und des gemeinschaftlichen Bezugs aufeinander wird von einer depolitisierten Verhaltensregel: dem gegenseitigen Respekt übernommen. Das versöhnliche Lachen von Mann und Frau vor dem Baumarkt wird heiter beklatscht und löst die Spannung, die unerträglich würde, so sie als konkrete wahrgenommen werden müsste.

Nun, sich mehr Respekt und gegenseitige Anerkennung auf Augenhöhe zu wünschen, ist schön. Das erklärt aber die Gewalt nicht und es verhindert sie nicht. Es analysiert nicht das Geschlechterverhältnis, das nicht lediglich eine Form der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Männern und Frauen ist und das auch nicht lediglich an gutem Willen seitens der Individuen krankt. Der Forderung nach Vertrauen in Justiz und Polizei ist dezidiert an Opfer gerichtet, die ihre Erfahrungen bitte staatlich befragen und bewahrheiten lassen sollen. Damit wird nicht nur eine Toleranz gegenüber (künstlerischem) Sexismus (das heißt nicht zuletzt für sexistische Künstler) propagiert, sondern insgesamt die Politisierung des Geschlechterverhältnisses diskreditiert. Die Versöhnung von Mann und Frau in einem Wir der Mitte basiert folglich auf der Depolitisierung der Geschlechterverhältnisse, der Debatte und der privatisierenden Individualisierung der Beteiligten.

Ich möchte hier mit dem Angebot eines anderen Wir schließen. Einem Wir, das aus der Verinselung herauskommen will und das Wissen von der Existenz sexualisierter Gewalt nicht mehr nur ohnmächtig zur Kenntnis nehmen muss.13

Wir müssen den individualisierenden Schutzwall aus regelmäßigem «Erstaunen» und dauerhaftem Zweifel an sprechend-schweigenden Betroffenen brechen. Wir dürfen, können und müssen aus den festgefahrenen Bahnen der als Neutralität legitimierten Ignoranz und Tabuisierung ausrasten. Und wir müssen das ›Wir‹ der Ansammlung von Privatpersonen in einer nationalstaatlichen Zwangsgemeinschaft verlassen, die sich vor Politisierung fürchten, weil es sie mit Menschen verbindet, die gewalttätig sein können, und weil es sie mit Menschen verbindet, die verletzt sind und sie an ihre eigenen Verletzungen und Verletzbarkeit erinnern.

Ich weiß, dass es sexualisierte Gewalt gibt. Sie wissen das. Und wir wissen, dass unsere Chefin und unser Kollege, unsere Profs und Kommiliton_innen das wissen. Wir können nicht mehr überrascht sein, wenn ‹es passiert› ist. Sondern wir können anfangen damit umzugehen und zu verstehen, dass es uns unweigerlich angeht, das wir einander angehen. der 14Es gibt keine Möglichkeit der Distanz zu den herrschenden Gewaltverhältnissen, zu ihren Täter_innen und zu ihren Opfern, die für alle gut geht. Aber es gibt die Möglichkeit zur Solidarität miteinander, zu einer solidarischen Gemeinschaft, einem solidarischen Wir.

Let’s try.

- 1hart aber fair, 00:48:38.

- 2hart aber fair, 00:48:55.

- 3Smechowsky: «ich glaube eigentlich, jetzt mal ganz kitschig gesagt, dass alle freier werden, wenn es diese Rollenbilder nicht mehr gibt.» hart aber fair 1:08:22.

- 4hart aber fair, 01:08:39.

- 5hart aber fair, 01:11:46.

- 6Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: «Das Erste – die Medienmarke für gesellschaftliche Verantwortung im digitalen Zeitalter», in: ARD-Bericht 2015/16 und ARD-Leitlinien 2017/18 für Das Erste, 2-5, hier 5.

- 7Vgl. ebd. 2.

- 8Vgl. auch für die folgende Analyse der Unverbundenheit des Wir: Bini Adamczak, Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende, Berlin 2017, 72 ff.

- 9Zur Kenntlichkeit entstellt ist diese Vorstellung der unschuldigen mittigen Mehrheit in den Versuchen, die deutsche Bevölkerung als «Opfer» des Nationalsozialismus zu begreifen, der Hitler und die NSDAP widerfahren sind, statt dass sie diese selbst gewählt, ermächtigt und tatkräftig unterstützt hat. Vgl. hierzu Sarah Schulz und ihre Analyse des Urteils des BVerfG, auf das die Konzeption der fdGO häufig bezogen wird. Sarah Schulz, Vom Werden der FDGO: Das Verbot der Sozialistischen Reichstpartei von 1952, in: Standpunkte 07/2011 Rosa Luxemburg Stiftung (letzter Zugriff 22.02.2018), 4.

- 10Eine machtvolle Position, die mit der Konzeption der Objektivität des Wissenden bzw. des traditionell westlich konstruierten Wissenschaftlers* korreliert. Vgl. den God Trick/Göttlichen Trick, der Sicht von nirgendwo und überall zugleich nach Donna Haraway, Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive, in: Elvira Schleich (Hg.), Vermittelte Weiblichkeit. Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie, Hamburg 1996, 217-248, u.a. 231. Vgl. auch Susan Brison zur Subjektkonstruktion der Moralphilosophie bzw. der Philosoph_in der Moral(theorie). Brison reflektiert den Anspruch der Philosophie nach Russel, der verlangt, Philosophie müsse methodisch so formuliert sein, dass «jeder logisch denkende Mensch die fragliche Position akzeptieren muß. Jene von Russel verachteten ›Zufälle der persönlichen Geschichte‹ soll man aus seinem Denken ausklammern, wenn man die Dinge sehen will, ›wie Gott sie sehen würde, frei vom Hier und Jetzt‹.», ebd., 40.

- 11Die Position der Mitte greift, jedoch keineswegs die binär-dichotome Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit an. Sie bildet kein Zwischen, das die Klassifizierungen infragestellt oder stört. Sie hält vielmehr die kategorisierten Seiten instand und bestätigt sich in der Bewahrung oder Abwehr der spezifisch bewerteten Parteien. Die Zweigeschlechtlichkeit von Mann/Frau wird, vor der Infragestellung explizit bewahrt, wenn in der Mitte auf den Respekt zwischen Individuen fokussiert wird, statt das Geschlechterverhältnis als gesellschaftlich gemachtes zu problematisieren.

- 12Warum dieses Verhalten nachvollziehbar ist, kann hier durch einen Satz von Judith Butler ausgedrückt werden: «Eine Frau beispielsweise, die vergewaltigt wurde, hat, wenn sie den Rechtsweg beschreitet, um das gegen sie verübte Verbrechen verfolgt zu sehen, dem Bild der glaubwürdigen Zeugin und der Vorstellung des legitimen Anliegens zu entsprechen, wie sie dem Recht eingeschrieben sind. Sollten die Strafverfolgungsbehörden zu der Meinung gelangen, sie habe kein legitimes Anliegen und ihre Aussagen seien generell nicht von Belang, wird sie von den zuständigen Stellen tatsächlich als Subjekt dekonstituiert.» In: Athena Athanasiou, Judith Butler, Die Macht der Enteigneten. Das Performative im Politischen, übers. v. Thomas Atzert, Zürich/Berlin 2014, 111.

- 13Vgl. den wunderbaren Text von Marina Garcés zur Verkörperung von Kritik: Die Kritik verkörpern, in: Brigit Mennel, Stefan Nowotny, Gerald Raunig (Hg.), Kunst der Kritik, Wien 2010, 161-173, hier 164: «Die Ohnmacht zu bekämpfen und die Kritik zu verkörpern bedeutet alsdann, das Wir und die Welt, die zwischen uns besteht, zu erfahren.»

- 14Dies ist eine Abwandlung der Schlussworte von Andreas Huckele in einem Gespräch mit Carolin Emcke, nachzuschauen hier: Andreas Huckele zu Gast bei Carolin Emcke im ›Streitraum‹ am 17. November 2013, dort datiert 31.12.2016 (letzter Zugriff 08.02.2018), 1:03:46-1:05:30.

Bevorzugte Zitationsweise

Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.