Instagramposting von Arvida Bystrom, September 2017

Ausstellung Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0, MdbK Leipzig, 2018

«Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0» im Museum der bildenden Künste Leipzig

von Katrin Eva Deja

«We need an upgrade in how we view bodies.» (Arvida Byström)

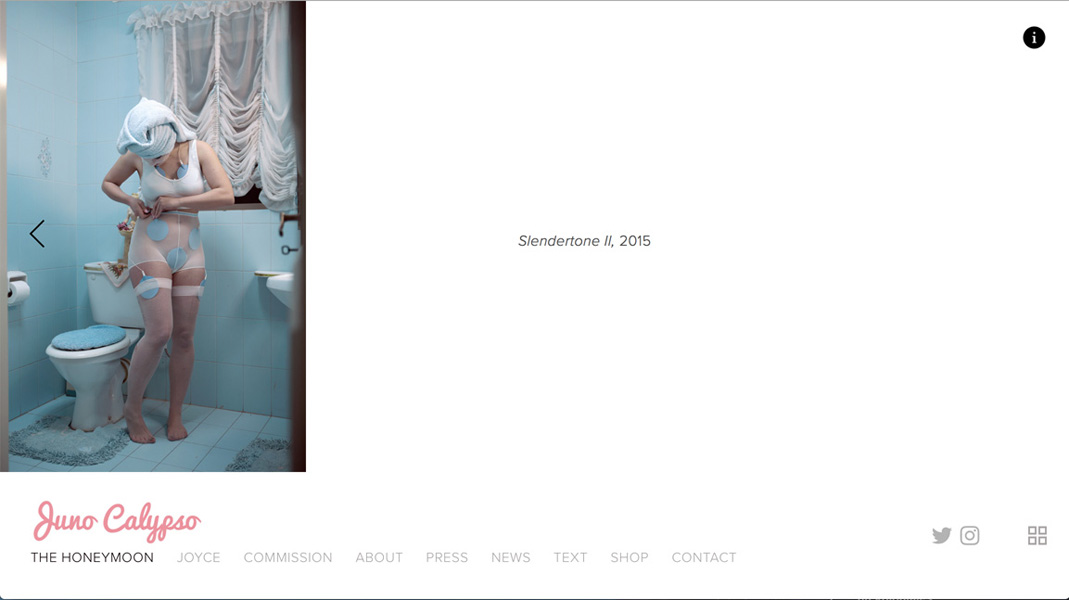

Das war das erste, was ich auf den Wänden der Ausstellung Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0 las. Monumental dazu das übergroße Abbild von der Netzkünstlerin Arvida Byström. Auf den ersten Blick scheint alles wie ein übliches Spiegelselfie, das man zur Genüge auf den sozialen Plattformen finden kann. Byström gewährt jedoch durch das bewusste Herunterziehen ihrer Hose einen Blick auf ihre rosa Unterwäsche, aus der ein bisschen Schamhaar hervorsticht.

Abb. 1: Arvida Byström, Instagram, Ausstellung Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0, MdbK Leipzig, 2018

Das übergroße Foto von Arvida Byström (Abb. 1) wirkt dabei wie ein Komplement des Zitats, als Aufforderung an die Besucher_innen: Wir brauchen ein Upgrade davon, wie wir Körper sehen.

Der weibliche Körper wird stetig kontrovers medial besprochen. Gerade in den sozialen Medien geht es immer wieder um die Kontrolle der Art und Weise, wie sich Körper darstellen. Die visuelle und digitale Bestätigung des Selbst ist heutzutage Bestandteil von Subjektivierungsprozessen. Welche Körperimages gezeigt und mit Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit ‹belohnt› werden, bestimmt hierbei nicht nur die Social Media Community, sondern auch die Plattform selbst. Halbnacktes Posing im Micro-Bikini ist okay, solange man schlank, jung und glatt ist. Die Sexualisierung des Körpers ist okay, solange man sich gewissen vorgefertigten Imperativen unterwirft. Arvida Byström passt in die digitale Welt des normierten weiblichen Körpers, nur ihre Schambehaarung nicht.

Die Netzkünstlerinnen verweigern sich dem vorgefertigten Diskursen. Sie widersetzen sich weiblichen Stereotypisierungen und traditionellen Blickregimen. Die Ausstellung widmet sich der Reflexion auf «die weibliche Sexualität, Identität und Weiblichkeit im digitalen Zeitalter» (so die Ankündigung). Sie thematisiert und fordert hierbei «ein Recht auf ihre ganz eigene Definition von Schönheit», schreibt der Spiegel.

Die Leipziger Ausstellung zeigt eine multimediale Auswahl an Werken, die verschiedene Zugänge, Praxen, Intentionen und Schwerpunktsetzungen darstellen und dabei die Weite des Themas des digitalen Feminismus umfassen. Fotografische Werke, Zimmerinstallationen, VR-Installationen, Videos oder eine Buchvorstellung werden in Zitaten und kurzen Erklärungen an den Wänden zusammengefasst; dadurch wird die komplexe Ausstellung übersichtlich.

Alle vertretenden Künstlerinnen sind digital natives. Für viele boten Social Media die Gelegenheit sich auszuprobieren, ihre Kunst zu verbreiten – und sich dabei auch intensiv mit dem genutzten Medium Internet und dem Einfluss dieses Mediums auf ihre Kunst zu beschäftigen.

Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0 weist im Titel auf das Netz, zeigt aber Fotografien, die für Museen und Galerien, nicht in erster Linie für Webplattformen entwickelt wurden, so die Kuratorinnen Anika Meier und Sabrina Steinek am 12.1.2018 im Deutschlandfunk. Lediglich einige Erklärungstexte an den Wänden befassen sich kurz mit den teilweise sehr kontrovers diskutierten Werken der Künstlerinnen auf sozialen Plattformen. Dort funktioniert alles gut, was schnell und eindeutig zu lesen ist. Fotografische Serien, die sehr komplex sind, einen hohen Aufwand und Inszenierungsgrad aufweisen, werden dort meist nur anhand von einigen ausgewählten Fotografien veröffentlicht und funktionieren dabei wie eine Art Teaser für das eigentliche Werk.

Mit der Ausstellung werden Künstlerinnen, die zuvor häufig als bloße «Insta-Girls» oder «Tumblr-Star» abgestempelt worden sind, nun insgesamt für ihre künstlerische Arbeit respektiert. Die Ausstellung wird durch die Aussparung der Arbeiten auf Social Media definitiv übersichtlicher, dennoch fehlen mir die in den Werken viel thematisierten (Hass)Kommentare und Zensuren der Plattformen. Dabei käme es auf die Frage an, inwiefern sich das Werk aufgrund der Kommentare in der Social Media verändert und sich gegebenenfalls dadurch anders lesen lässt.

Die Netzkünstlerinnen thematisieren auf sehr eigene Art und Weise ihren Umgang mit einer möglichen Unterwerfung unter stereotypische Verhaltens- und Inszenierungskodizes – und die Befreiung von ihnen. Manche von ihnen nehmen direkt Bezug auf den Einfluss digitaler Subjektivierungsprozesse, andere bauen dies eher latent in ihre Arbeiten ein.

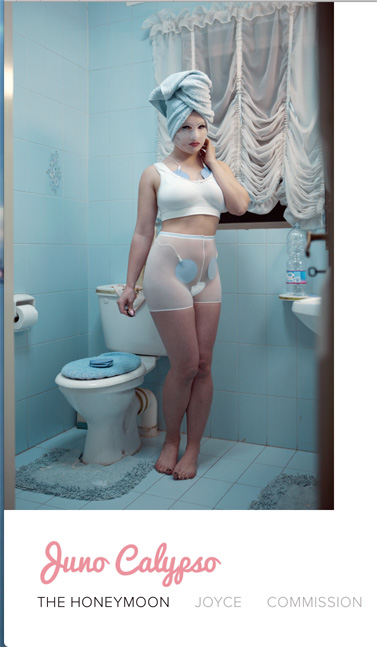

Besonders eindrucksvoll finde ich dabei die Arbeiten von Juno Calypso. In ihren Werken thematisiert sie die Arbeit an sich selbst. Anhand von Schönheitsritualen zeigt sie die teilweise skurril anmutende Investition in den eigenen Körper, umrahmt von Einsamkeit und innerer Leere. Sie fordert so «ein Recht auf ihre ganz eigene Definition von Schönheit», meint Angela Gruber auf Spiegel online.

Abb. 2: Slendertone I und II, https://www.junocalypso.com/, Ausstellung Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0, MdbK Leipzig, 2018

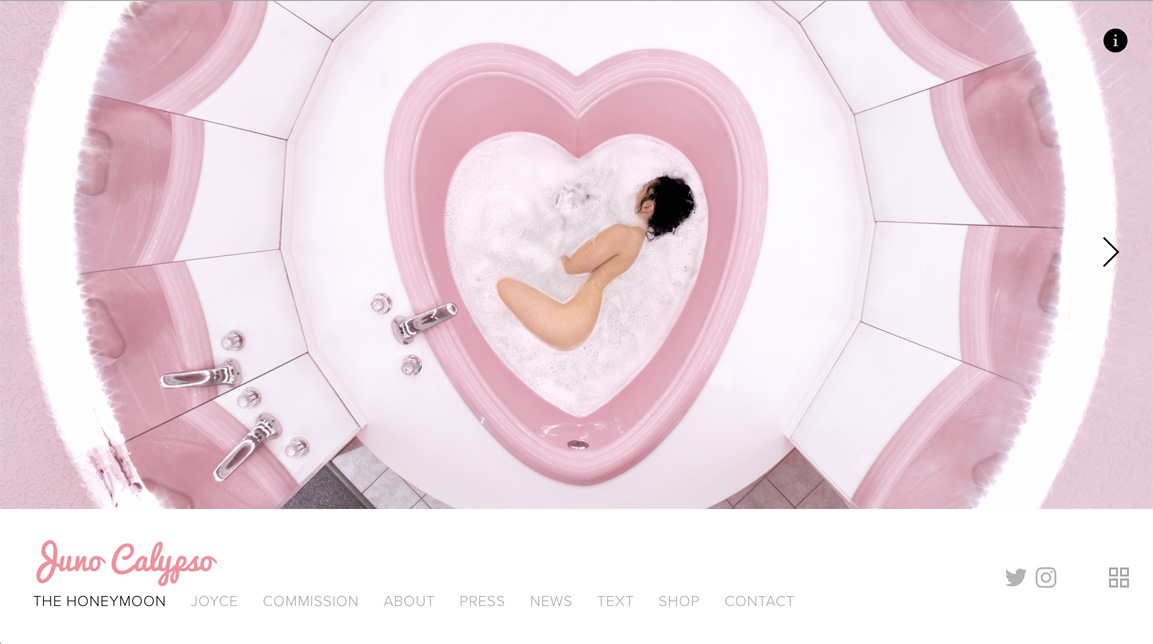

In einer ihrer fotografischen Arbeiten aus der Serie Honeymoon sieht man zwei Momentaufnahmen von Juno Calypsos Alter Ego Joyce, die sich im Badezimmer verschiedenen Schönheitsprozeduren hingibt. Joyce trägt Unterwäsche, die Haare sind in einen Turban gewickelt, und eine Gesichtsmaske anonymisiert sie. An ihrem Körper befinden sich Slendertone-Elektronen, welche den Körper schlank und straff machen sollen. Das Badezimmer wird von Pastelltönen dominiert und wirkt durch die Plüsch-Badegarnitur, der gerüschten und gerafften Fenstergardine und dem kleinen verspielten Deckchen mit Porzellanfigur auf dem Spülkasten enorm kitschig und wie aus einer vergangenen Zeit. Die Fotoaufnahmen erscheinen wie ein Eindringen in ihren privaten Raum. Sie scheint sie die Beobachtung durch die Kamera zu bemerken, sieht mit neutralem Gesichtsausdruck den_die Betrachter_in an und posiert in Pin-Up-artiger Haltung vor der Kamera. Im zweiten Bild rückt sie die Elektroden zurecht. Vielleicht dauert die Beautybehandlung lange, oder es handelt sich um ein Ritual, welches immer wieder stattfindet. Eine andere Fotografie aus Honeymoon zeigt Joyce in einer rosafarbenen herzgeformten Badewanne, die rundum mit Spiegeln ausgestattet wurde. Joyce befindet sich allein in einer «Honeymoon Suite». Das für die Zweisamkeit und für den Geschlechtsverkehr konzipierte Interieur steht im Kontrast zu der stilisierten, inszenierten Leere. Die Wärme und das Wohlbefinden, das mit dem Baden einhergeht, wird durch die hellen und klinisch wirkenden Lichtverhältnissen aufgehoben.

Abb. 3: https://www.junocalypso.com/, Ausstellung Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0, MdbK Leipzig, 2018

Der_die Betrachter_in sieht Joyce in Vogelperspektive in der Badewanne in Embryoposition liegen. Das Badewasser bedeckt dabei ihr Gesicht und teilweise ihren Körper. Joyce wirkt wie ertrunken. Die Inszenierung lässt sich dabei als Analogie auf den Mutterleib deuten. So kann das Werk als Rückzug in die Ursprünglichkeit, als das Finden zu sich selbst und Flucht vor der Außenwelt interpretiert werden – oder als Metapher für Einsamkeit. Das Außen verspricht dabei einen schönen Schein, der im Gegensatz zur einer inneren Leere steht.

Neben den Arbeiten von Juno Calypso werden Arbeiten von Nakeya Brown präsentiert, die sich ebenfalls mit Schönheitsritualen und Anpassungsmechanismen beschäftigen, sich diesen aber auf eine andere Art und Weise künstlerisch annähern.

Abb. 4: Nakeya Brown, Ausstellung Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0, MdbK Leipzig, 2018

Die fotografischen Arbeiten von Nakeya Brown werden mit dem Ausstellungstitel «Politische Dimension» eingeleitet. Darin werden Utensilien zur Haarpflege gezeigt, es werden Braids angezündet und künstliche Haare an Wäscheleinen getrocknet. Eine Fotografie dieser Serie zeigt eine Frau mit einem Afro. Sie hat Haar im Mund und zieht dieses mit ihren Händen lang. Die Haare im Mund lösen einen Schauder beim Betrachten aus.

Das afroamerikanische Haar ist ein Politikum. Die Glättung der Afrohaare galt lange als eine Anpassung an ein Weißes Schönheitsideal, welches mit sozialem Aufstieg und Erfolg konnotiert war. Dabei war die Glättung nicht ausschließlich ein Anpassungszeichen, sondern diente auch als Grundlage für das Ausprobieren ganz eigener Frisuren und Styles. Die Afrohaare fungieren dabei stets als politisches Zeichen und als «umkämpfter Ort […], der durch Auffassungen von race, class und gender determiniert wird», so Silke Hackenesch.1 Brown thematisiert das teilweise schmerzhafte und grotesk anmutende Frisieren von Afrohaaren. Einerseits spricht sie die Anpassungsprozesse an Schönheitsideale an, die sich auf die Weiße Kultur beziehen, aber auch auf spezifische afroamerikanische Schönheitsideale hinweisen. Andererseits thematisiert sie das Frisieren und Stylen auch als eine geheime, geteilte und verbindende Erfahrung, als «the secret lives of black girls» im privaten Raum von Afroamerikanerinnen. Dies wird in Pastelltönen inszeniert, «da es auch Körper farbiger Frauen verdient haben, mit Weiblichkeit und Weichheit assoziiert zu werden», so Brown.

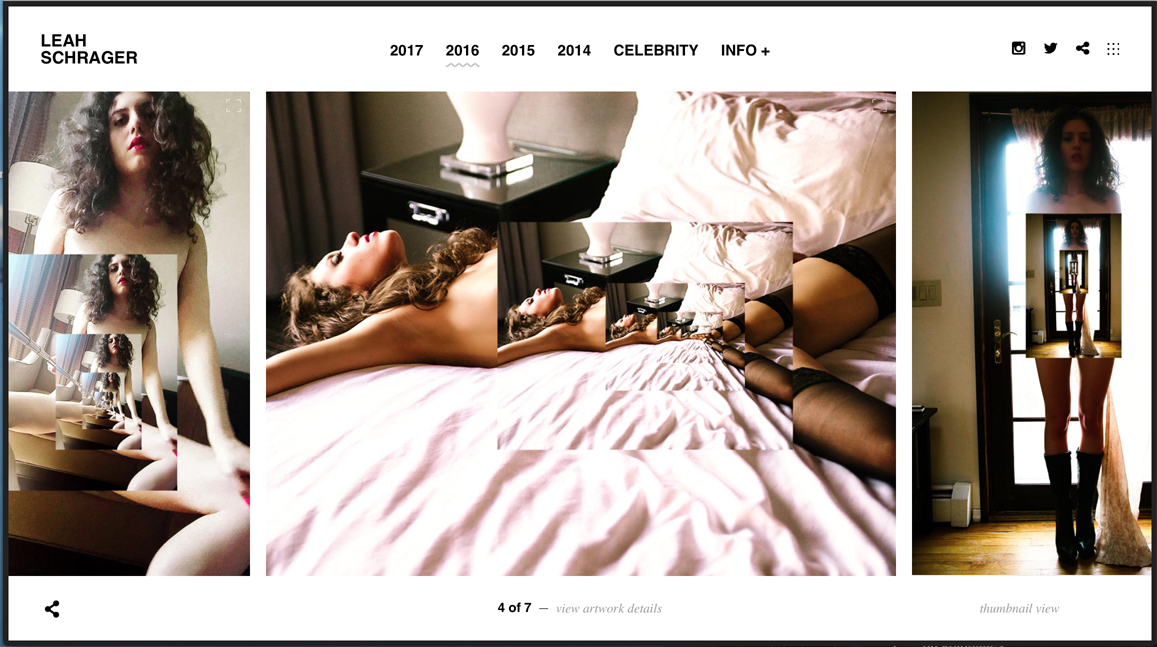

Ebenfalls politisch, aber auf einer ganz anderen Ebene, sind die Arbeiten von Leah Schrager.

Abb. 5: Leah Schraber, Ausstellung Virtual Normality. Netzkünstlerinnen 2.0, MdbK Leipzig, 2018

In ihrer bekannten Arbeit aus der Serie Infinity Selfie zeigt sich Leah Schrager angedeutet nackt und breitbeinig sitzend, ihr Blick ist lasziv, und sie hält einen Selfiestick, mit dem sie sich fotografiert. Ihr nackter Leib wird mit der Projektion des gemachten Selfies verdeckt; dieses wiederholt sich und wird dadurch zum «Infinity Selfie». Die Projektion wirkt dabei wie eine Art der Zensur von sich selbst und spielt dabei ebenso auf die scheinbar endlose Zirkulation von Selfies im Web an.

Das Selfie wirkt pornografisch. Schrager inszeniert sich betont sexy und wirkt, als ob sie den männlichen Blick auf ihren Körper wie ein Selbstvermarktungstool nutzt. Damit greift die Arbeit Pornoelemente auf, nutzt jedoch die Fotografie des Selfies als Zeichen der Selbstbestimmung und wirft damit die Frage der Zensur von weiblichen Körpern in den Medien auf. So heißt es in der Ausstellung im Statement von Leah Schrager: «Sie scheinen es in Ordnung zu finden, wenn es sich um kommerzielle Zusammenhänge handelt oder wenn ein Mann eine Frau in seiner Kunst so darstellt. Wenn eine Frau das macht, ist es keine Kunst. Genau gegen diese Art von Vorurteilen kämpfe ich.»

Die gezeigten Arbeiten der Ausstellung Virtual Normaility. Netzkünstlerinnen 2.0 können so etwas wie einen reflektierten neuen ‹weiblichen Blick› etablieren und die Besucher_innen in die thematische Weite des digitalen Feminismus einführen. Die Werke lassen sich als rebellisch interpretieren und kreieren auch aus unbequemen Themen, Tabuisierungen und Zensuren immer neue Bilder von Weiblichkeiten, Stereotypen, Sexualitäten und Identitäten. Was bleibt, ist der Nachklang der Ausstellung und der Aufruf im Kopf: Wir brauchen ein Upgrade davon, wie wir Körper sehen!

Das Museum der bildenden Künste Leipzig erkennt mit der Ausstellung die hohe Relevanz der Netzkunst und des aktuell viel diskutierendem Thema des Feminismus an und öffnet sich damit auch jüngeren Zielgruppen und modernen Ausstellungsformaten. Jüngst zeigte die Ausstellung Selfie to Self-Expression der Saatchi Gallery in London ‹in Kooperation mit dem IT-Konzern Huawei›, dass auch eine solche Ausstellung ein großes mediales Interesse generieren kann. Ein Besuch im Museum der bildenden Künste in Leipzig lohnt sich auf jeden Fall und löst hoffentlich einige weitere Ausstellungen aus.

Die MdbK-Ausstellung ist noch bis zum 8.4.2018 zu sehen.

- 1Silke Hackenesch, «In the Doing of Hair, One Does Race». Afroamerikanische Hairstyles als Technologien des Selbst, in: Jens Elberfeld, Markus Otto (Hg.), Das schöne Selbst. Zur Genealogie des modernen Subjekts zwischen Ethik und Ästhetik, Bielefeld (Transcript) 2009, 285-312, hier 308.

Bevorzugte Zitationsweise

Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.