Das Kurator_innen-Team (vlnr): Arisa Purkpong, Charlotte Eitelbach, Sophie Holzberger, Elena Baumeister, Fiona Berg ©Jakub Danilewicz

Feministisch(e) Filmgeschichte kuratieren

In diesem Blog-Beitrag geht es um das Filmfestival feminist elsewheres, das vom 07.–12. November 2023 im Berliner Arsenal stattfand. Begeistert von meinem Besuch wollte ich direkt danach einen Bericht schreiben. Das hat offensichtlich nicht geklappt, denn nun liegen schon fast fünf Monate zwischen meinem Besuch dieser Veranstaltung und diesen Zeilen. Vielleicht ist es nun also eher eine Erinnerung anhand verteilter Notizen und ein Nachdenken über das Festival als ein Beispiel für eine queerfeministische Arbeit an (Film-)Geschichte, ein paar Schlaglichter, weit entfernt vom Anspruch dem umfänglichen Programm gerecht werden zu können.

Die Geschichte des Feminismus in Wellen zu erzählen, hat sich als äußerst wirkmächtige Metapher herausgestellt. Auch wenn sich darüber streiten lässt, wie viele Wellen nun in den letzten 1-200 Jahre an welchen Stränden gebrandet sein mögen – ganz zu schweigen von der potenziellen Teleologie dieses Bildes –, lassen sich damit doch nach wie vor Verschiebungen in feministischen Bewegungen, im theoretischen und politischen Projekt des Feminismus benennen. Elizabeth Freeman hat etwa in den späten 2000er Jahren unsere Aufmerksamkeit weg von der konsekutiven Abfolge aufeinanderfolgender Wellen und hin zu ihren Unterspülungen, Strömungen oder – man verzeihe mir die Vermischung verschiedener Medien, in denen sich Wellen ereignen – Resonanzen und (spukhaften) Fernwirkungen gelenkt.1 Ich habe in den letzten Jahren häufiger versucht mit Freemans queertheoretischer Verkomplizierung einer Konzeption progressiver Zeit oder gar Geschichte – etwa unter dem Begriff des Temporal Drag, der gleichermaßen die performative subkulturelle Praxis wie das wörtliche dragging, ein (Zurück-)Ziehen oder (Hinterher-)Schleifen meint – zu denken, meistens in Bezug auf konkrete ästhetische Praktiken. Im November letzten Jahres hatte ich das Glück an einer Veranstaltung teilzunehmen, die der Komplexität und Widersprüchlichkeit, die es für mich mit Freeman bedeutet feministisch(e) Geschichte zu denken, in der Versammlung und Diskussion von Filmen nachging, eine im besten und breiten Sinne kuratorische Filmforschung und -feier.2

Ingrid S. Holtar, Vibeke Løkkeberg und Claudia von Alemann im Gespräch ©Jakub Danilewicz

Für den Titel und das Konzept ihres Festivals wählten die Kurator_innen nicht ganz die temporal-aquatischen Metaphern, wie ich sie mit Freeman bemühe, sondern wechseln ins Register des Räumlichen, um den Resonanzen, Brüchen, dem Andauernden Strömen und Unterspülen in feministischen Filmen nachzugehen: „Anderswo ist eine Richtung, in die wir wollen, und ein Raum, den es noch nicht gibt“, heißt es im Programmheft des Festivals, das ausgehend von zwei zentralen Ereignissen der deutschen feministischen Filmgeschichte, dem Ersten Internationalen Frauenfilmseminar 19733 und seiner Aktualisierung unter dem Titel …es kommt darauf an sie zu verändern 1997, nach dem Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fragt.4 Dazu gehört der Blick in die Archive feministischer Filmgeschichte: Das Festival bringt Filme seiner Vorgängerinnen zur Aufführung, Restaurierungen und ungesehenes Archivmaterial – „Filme […], die wir bisher nur als Titel kannten“5 – und kombiniert sie mit zeitgenössischen Arbeiten.

Mindestens einer der Titel dürfte selbst eingefleischten Kenner_innen feministischer Filme im deutschsprachigen Raum nicht bekannt gewesen sein, strenggenommen handelt es sich nämlich gar nicht um einen Film, sondern um historisches Arbeits-Material, das beim Festival zum ersten Mal auf diese Art gezeigt wird: Unter dem (Arbeits-)Titel Long Road to the Director’s Chair kommen Filmaufnahmen und erstmals auch die zugehörige Tonspur eines Dokumentarfilmprojekts von Vibeke Løkkeberg zur Aufführung, in welchem die Filmemacherin die Arbeitsbedingungen von Frauen in Film und Medien erforscht. Das vom norwegischen Rundfunk beauftragte Projekt sorgte dafür, das Løkkeberg nicht nur mit ihrem Film Abort (1971) am Berliner Frauenfilmseminar teilnahm, sondern mit Kamera- und Tontechnik anreiste, wichtige internationale Akteur_innen interviewte und dabei auch die Veranstaltung als solche dokumentierte. Allerdings kam das Material nie zur Ausstrahlung, das Projekt wurde gestoppt noch bevor eine finale Schnittfassung vorlag – wohl nicht zuletzt wegen der scharfen Kritik der interviewten Film- und Medienarbeiterinnen an der hier auftraggebenden Institution.

Dass dieses Material gefunden, restauriert und nun 50 Jahre später gezeigt werden konnte, ist vieles auf einmal: Ein Glücksfall, ein Zeugnis für die Wichtigkeit engagierter (feministischer) Archivarbeit, das Ergebnis langjähriger Bemühungen um feministischen Film und seine Geschichte(n) sowie eine Gelegenheit, um über die Kontinuitäten und Veränderungen in Film- und Medienlandschaft zu reflektieren. Eine Gelegenheit, die feminist elsewheres nutzt.

Ein halbes Jahrhundert nachdem auf Einladung von Helke Sander und Claudia von Alemann etwa 200 Frauen im ‚alten Arsenal‘ und der benachbarten Finow-Grundschule in der Welserstraße zusammenkommen, um sich auszutauschen, zu diskutieren und natürlich Filme zu schauen, sitzen einige von ihnen wieder im Arsenal, jetzt im Keller des SonyCenters am Potsdamer Platz. Die früheren Organisatorinnen und Teilnehmerinnen sind nun Ehrengäste. Um sie herum versammelt sich ein, (generational) diverses Publikum, das jetzt gespannt, vielleicht auch nostalgisch, aber in jedem Fall mit spürbar großem Respekt für die künstlerische und politische Arbeit um die es hier geht, gebannt den schwarz-weiß Bildern folgt: 16 Minuten Arbeits-Film und 45 Minuten Originalmaterial mal ohne Ton, mal ohne Bild. Løkkebergs Film und die Diskussion der Veteraninnen des feministischen Films führt dabei eindrücklich das Andauern von Fragen vermeintlich schon gebrochener Wellen für gegenwärtige feministische Aushandlung vor Augen. Nicht nur bleibt der Sexismus in der Filmbranche, Doppelstandards, höhere Ansprüche an Frauen, die sich stets als „better, better, better“ beweisen müssen, um ernstgenommen zu werden, auch bleiben politische Kämpfe wie der um körperliche und reproduktive Selbstbestimmung bestehen.

Das Screening ist ein magischer Moment. Ein Pathos, der nicht nur aus der Nostalgie dem analogen Filmmaterial (das hier jedoch als Digitalisat aufgeführt wird) entspringt, sondern vor allem der Anwesenheit vieler zentraler Akteurinnen des historischen Events. Neben den Veranstalterinnen Sander und von Alemann sowie der Filmemacherin Løkkeberg – die letzten beiden in zentraler Position auf den Podien vertreten – ist etwa Ariel Dougherty aus New York im Publikum. 1973 war sie als Filmemacherin sowie Mitbegründerin der Initiative Women Make Movies nach Berlin gereist, heute bereichert sie die Diskussion mit einem beeindruckenden Erinnerungsvermögen und Fachwissen. Es ist nicht die bloße Präsenz von Zeitzeug_innen, die diesen Abend zu etwas besonderem macht, sondern der Raum, den die Festivalmacher_innen (mit) diesen öffnen. Erinnerungen wer hier wo zu sehen ist, wie sich was zugetragen hat, werden ausgetauscht: Ein Forum, das die Verstreuung des Archivs feministischen Films, die Fragmentiertheit dieser Geschichte ebenso exemplifiziert, wie es in der Versammlung von Material und Akteurinnen an deren Vervollständigung arbeitet. Ab und an ist zu hören, wie erschreckend aktuell die Aussagen und Analysen der Frauen von 1973 klingen, wie wenig sich offenbar wirklich geändert habe. Manches ist– so würde ich behaupten – dann zum Glück doch anders als 1973, denn die Festivalbesucher_innen müssen heute nicht in einer benachbarten Schule unterkommen, sondern können die Säle und das Foyer des Arsenal, das als rennomiertes Institut für Film- und Videokunst eng mit der Geschichte einer langsam erarbeiteten Wertschätzung und Bedeutung feministischen Films verknüpft ist, mit Erinnerungen aus über fünfzig Jahren (Frauen-)Film füllen. Bei aller Prekarität ist feminist elsewheres auch ein Zeugnis und Bestandteil einer längst überfälligen, aber nicht ohne Ambivalenz zu habenden Institutierung.

Widersprüche aushalten zu müssen, liegt, so denke ich, schon in der Bemühung um einen (queer-)feministischen Zugang zum Archiv als solchem begründet, was die Kurator_innen nicht nur konzeptionell, sondern auch in ihrer Programmierung bedenken. Es gilt einerseits das Anderswo im Archiv zu entdecken und andererseits jenes Haus, das (bei aller Zerstreutheit) Derrida zufolge als arkheion, das Haus des höchsten Beamten stets im Archiv steckt, zu berücksichtigen, das heißt, die Verwicklung eines jeden Archivs in Machtstrukturen sowie in Verfahren der Klassifizierung, Be- und Ausgrenzung. So sehr eine grundständige Instituierung die Voraussetzung von Erforschung und Erhalt sind, so darf gerade aus einer feministischen Perspektive, der so lange erfahrene und für viele Institutionen so konstitutive Ausschluss als vermeintlich irrelevant nicht vergessen werden. Es gelte vielmehr einen Zugang zum Archiv zu finden, in dem diese Erfahrung konstitutiv ist.

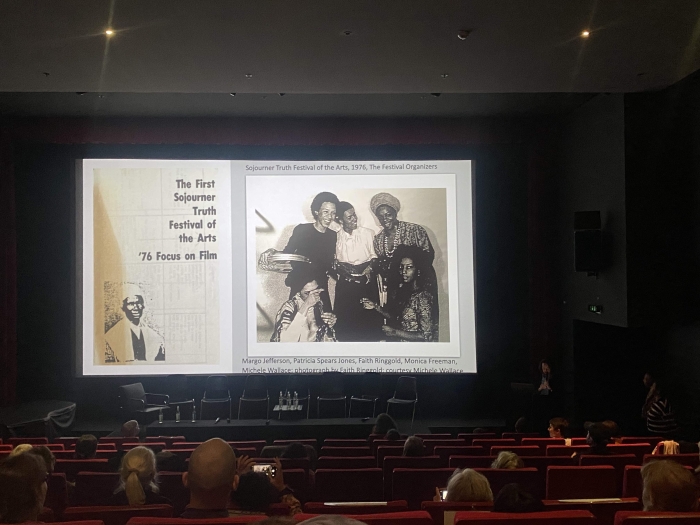

Hayley O'Malley präsentiert historisches Material vom ersten Film Kunstfestival für Schwarze Frauen 1976 ©Philipp Hohmann

Im Programmheft erinnert daran ein Verweis auf die „Verantwortung zur Übersetzung“ zwischen Zeiten ebenso wie (sozio-kulturellen) Kontexten,6 die Trinh T. Minh Ha zufolge Voraussetzung für die Öffnung eines Anderswo ist, dass eben nicht nur im, sondern auch außerhalb dessen, was (bisher) als Archiv ‚des‘ feministischen und des Frauenfilms verstanden wird. Im Programm vollziehen sich diese Öffnungen etwa durch die prominente Setzung von historischen Begegnungen zwischen den 1970er, 1990er Jahren und der Gegenwart. So eröffnen das Filmfestival zwei historische Beiträge, welche trans* Erfahrungen und die Perspektive Schwarzer Arbeitskämpfer_innen (in den USA) fokussieren – All Women Are Equal (1972) von Marguerite Paris und I Am Somebody (1970) von Madeline Anderson – womit entlang von historischem Material zwei andauernde Konfliktfelder feministischer Bewegung geöffnet werden: Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Transfeindlichkeit. Dass gerade letztere auch von einigen wichtigen (mitunter auch anwesenden) Akteurinnen des deutschen Frauenfilms der letzten 50 Jahre bei anderen Gelegenheiten offen zur Schau getragen wird, ist eine von vielen Herausforderungen, denen sich ein intergenerationaler intersektionaler Feminismus stellen muss. Dass diese Überbrückung glücken kann, zeigt sich etwa im gemeinsamen Screening von Kinder für dieses System (1972) von Gardi Deppe und Ingrid Oppermann sowie Franzis Kabischs getty abortions (2023). Während die beiden Arbeiten nicht nur fünfzig Jahre, sondern auch medial und ästhetisch einiges trennt, teilen sie sich doch durchaus einen Vermittlungs- oder Bildungsanspruch. Deppes 16mm Film wechselt zwischen analytisch-aufklärerischer Collage und der (Selbst-)Inszenierung einer Arbeiterfamilie, die durchspielt was eine (weitere) ungewollte Schwangerschaft für sie bedeuten würde, während getty abortions mit dem Genre der Desktop-Documentary spielt, um leichtfüßig, unterhaltsam und medienreflexiv die Bildpolitiken von Abtreibungen in Stockfotos und deren Verhältnis zu Rechts- und Affektlage nachgeht. Es gehört zu den dringend nötigen Aktualisierungen in diesem Diskurs, dass nicht nur Frauen, sondern auch nicht-weiblich identifizierte Personen schwanger werden können und diese Schwangerschaft gegebenenfalls abbrechen wollen. Erschreckende und die beiden Filme verbindende Konstanz hat jedoch die immer noch nicht erreichte körperliche Selbstbestimmung, an der sich Transition und ein Recht auf einen sicheren Schwangerschaftsabbruch als Teil der Gesundheitsversorgung berühren.

Eine Arbeit zwischen Zeiten, zwischen verschiedenen Positionalitäten und Betroffenheiten kommt nicht ohne Konflikte und Reibungen aus. Gerade diese muss eine engagierte (queer-)feministische, filmhistorisch wie -theoretische Arbeit aber nicht nur aushalten, sie muss ihnen nachgehen und sie differenzieren, den Unterspülungen und Strömungen mit denen verschiedene Wellen aufeinander aufbauen, sich überlagern oder einander mitunter auch schlucken. Den Kurator_innen gelingt in diesem Festival durch ihre programmatische Setzung gleichermaßen die (historische) Arbeit wichtiger Filmemacher_innen zu würdigen und eine starke Position für einen intersektionalen Feminismus zu formulieren, der nicht nur für die Interferenz verschiedener Differenzkategorien, sondern auch für die solidarische Verbindung politischer Kämpfe steht.

Ein Beispiel für letzteres ist etwa das Zusammenspiel der beiden Filme Räume (1990), in dem die aus der DDR stammenden Filmemacherinnen Helke Misselwitz und Petra Tschörtner den Frust der Frauen einer Familie nach der Wiedervereinigung dokumentieren und The Battle of Tuntenhaus (1991), welcher das schwule/queere Zusammenleben im gleichnamigen besetzten Haus in der Mainzer-Straße in Berlin zeigt. Zweiterer entsteht in zwei Teilen während Besuchen der Chanel 4-Journalistin Juliet Batshore bei den geschlechtlich und sexuell nonkonformen Hausbesetzer_innen und dokumentiert sowohl die utopischen Entwürfe einer Gemeinschaft jenseits kapitalistischer Zwänge und bürgerlicher Heteronormativität, die in den Freiräumen Ostberlins nach der Wende erprobt wurden als auch deren Bedrohung durch faschistische Kräfte und die Polizei, welche das Haus schließlich räumt. Die Beschwerde der ehemaligen DDR-Bürgerinnen am Wohnzimmertisch, die in scharfem Ton ihre Prekarität als Arbeitnehmerin problematisiert und die Abhängigkeit von ihrem ‚Chef‘ mit derer vom autoritären Staatsapparat vergleicht, verbindet sich hier mit der Anklage der Tunten gegen Staatsapparat und System. Die Kombination der Filme ist nicht nur faszinierend, weil sie zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf die unmittelbare Nachwendezeit zusammenbringt – auch in der queer-kommunistischen Kommune gibt es Aushandlungen zwischen Ost- und West-Tunten –, sondern weil in der Differenz doch geteilte Probleme spürbar werden, welche die Basis breiter Bündnisse hätten werden können. Dass die ehemaligen Hausbewohner Basti und Pünktchen knapp 30 Jahre nach der Räumung ihres Tuntenhauses auf dem Podium eines feministischen Filmfestivals stehen – eine Einladung, der die beiden zunächst skeptisch gegenüberstanden – und sich mit dem interessierten Publikum über ihr Haus, seine Bewohner_innen und Nachbarschaft sowie die im Film kaum thematisierte HIV/AIDS-Pandemie unterhalten, ist jedenfalls für mich Anlass zur Hoffnung auf intergenerationale, queerfeministische Bündnisse.

Nachgespräch zu The Battle of Tuntenhaus: Sophie Holzberger im Gespräch mit den Zeitzeugen Pünktchen, Bastian Krondorfer und ©Jakub Danilewicz

Deren Notwendigkeit und Mangel, insbesondere mit Blick auf die Kontinuität von Rassismus in Deutschland, zeigt auf die gemeinsame Programmierung von Hatice Aytens Ohneland (1995) und Ráhel Eckstein-Kovács und Kristina Bublevskayas Die Farben des Bleibens (2023). Aytens früher Kurzfilm, der, unter dem Eindruck der rassistischen Anschläge Rechtsextremer in den 1990er Jahren entsteht, entspinnt eine düstere, kalte Atmosphäre des titelgebenden Landes, aber bleibt dabei kämpferisch und wütend. Eine junge Frau spricht selbstsicher in die Kamera, dass sie hierhingehöre, hier geboren sei, hier eben lebt „und dabei bleibt es auch“ – weder Demonstrationen noch Brandanschläge werden sie hier wegbekommen. Der fast dreißig Jahre alte Film, der bereits 1997 beim Festival …es kommt darauf an, sie zu verändern im Arsenal gezeigt wurde, hat eine Aktualität, die nicht bloß 'traurig', sondern Grund zur Trauer ist. Einer Trauer, die es zu politisieren gilt.7 Nicht nur der, bereits 5 Jahre nach dem Films bereits zu morden beginnende NSU, auch die rechtsextremistischen Anschläge Hanau und Halle sowie die in jüngerer Zeit mehr Aufmerksamkeit erhaltenden Fällen rassistischer Polizeigewalt sind Beispiele für die Kontinuitäten des Rassismus, den Ayten anklagt. Auf dem Podium berichtet die Regisseurin, dass sie noch immer Angst hat, ihre kopftuchtragende Mutter könnte Ziel eines rassistischen Angriffs werden. Der Titel des Films klage aber nicht nur diesen Umstand und das (politische) Schweigen Vieler auf diese Anschläge an, er stellt auch eine tiefgreifende Frage, nach den Bedingungen und Notwendigkeiten von (nationaler) Zugehörigkeit. Heute, so Ayten, lebe sie vielmehr in vielfältigen Bezügen, die sie der expliziten (und exklusiven) Zugehörigkeit zu einem Land vorziehe. Geblieben, so wie Ayten und ihre Protagonistin, sind auch die Frauen im zweiten Film, welche das Anwerbeabkommen in den 60er Jahren von Marokko nach Deutschland brachte. In Die Farben des Bleibens kommen in einer sinnlich-zugewandten Atmosphäre, die sich auf der Bildebene auf die Hände und Speisen während eines gemeinsamen Essens fokussiert, Töchter mit ihren Müttern, jüngere mit älteren Frauen ins Gespräch, über die Vergangenheit und die Gegenwart, die Herausforderungen des Lebens, über Beziehungen, Familie und Rassismus. Hier eröffnet sich ein Raum für Kritik an patriarchalen und rassistischen Strukturen in den Worten und zu den Konditionen von Sprecherinnen, die selten gehört werden. Dabei nimmt der Film große Rücksicht darauf, dass das offene Sprechen für verschiedene Menschen unterschiedliche Folgen haben kann – für die ältere, wie die jüngere Generation. Eine dritte Filmemacherin aus dem Team hat, wie sie auf dem Podium berichtet, ihre Mitautorinnenschaft aus Sicherheitsgründen verschweigen müssen. Der Film schafft es einen Raum herzustellen, in dem solche Konflikte und Probleme sowie Wertschätzung und Zärtlichkeit gleichermaßen Platz finden. Die Farben des Bleibens zeigt auf, dass der Respekt für die Lebensweisen und Erfahrungen, die Problematisierung von Rassismus und Veranderung die Voraussetzung bilden, um den Stimmen dieser Frauen Raum und die Möglichkeit zu geben sich kritisch in verschiedenste Richtungen zu äußern und etwa gleichzeitig patriachale und rassistische Gewalt zu thematisieren. Ein Raum, der dem Blick eines weiß und bürgerlich dominierten Feminismus, der migrantische und rassifizierte Frauen allzu oft zu einer Projektionsfläche gemacht hat, nicht zugänglich ist.

Einen weiteren solcher Räume des Anderswo eröffnet auch DARF MAN ETWA NICHT SO EGOZENTRISCH SEIN UND SEINE ERFAHRUNGEN FÜR SICH BEHALTEN? DIASPORISCHES ERINNEN AN FASIA JANSEN (2021) von Aline Benecke, der eine Gruppe Schwarzer Menschen vor der idyllischen Szenerie eines klassizistischen Schlossparks als Fasia-Jansen-Ensemble inszeniert, das in eingängigen und kämpferischen Songs und Choreographien das Schaffen der Schwarzen Musikerin und Aktivistin neu arrangiert und belebt. Politisch ist dieser Film nicht nur, weil es Jansens Lieder sind, sondern weil diese lachende, singende, tanzende, eine große Kraft ausstrahlende Versammlung Schwarzer Menschen im Schlosspark Glienecke am Wannsee eine Intervention in die koloniale und faschistische Geschichte dieses Ortes darstellt. In fantasievoll-futuristischen Kostümen (die Assoziationen zu Afrofuturismen wecken) und durch die Einspielung von Originalsongs der Künstlerin eröffnet der Film so verschiedene Zeitebenen, in denen sich die geteilten Erfahrungen von Rassismsus, Sexismus oder Klassismus, aber ebenso eine geteilte Spiritualität, Kampfgeist und Solidarität spielerisch und lustvoll zu einer möglichen Zukunft öffnen, die ein anderes, freieres (Zusammen-)Leben, insbesondere für Schwarze Frauen und queere Menschen ermöglicht. Innerhalb des Festivalprogramms steht der Film in einer spannenden Resonanz mit dem Kurzfilmprogramm Spin Cycle, das Filme Schwarzer Filmemacherinnen in einer „speculative assembly of Black women’s film history“ zusammenträgt, wie es auf dem Podium heißt. Die zwischen 1975 und 1991 entstandenen Kurzfilme, welche mitunter auf dem ersten Schwarzen Frauenfilmfestival gezeigt wurden, deren Mitgründerin Monica Freeman zu Gast ist, eröffnen eine reichhaltige Geschichte Schwarzer feministischer Filmkunst in ihrer Verschränkung mit anderen künstlerischen Praktiken. Projekte wie DARF MAN DENN NICHT SO EGOISTISCH SEIN, kommt die wichtige Arbeit zu – bei allem produktiven Austausch mit dem US-Kontext und einer Bemühung um internationale Bündnisse in einer geteilten Diaspora – Geschichten und Erinnerungen aus dem deutschsprachigen Kontext in ihrer je spezifischen Situierung sichtbar zu machen.

Gespräch über Geschichte und Gegenwart Schwarzer Frauenfilmfestivals: Sophie Holzberger (l.) im Gespräch mit Aarin Burch (m.) und Monica Freeman (r.) ©Jakub Danilewicz

Eines der, für mich beeindruckendsten Filmdokumente des Festivals befasst sich ebenfalls mit einer spezifisch deutschen (Film-)Geschichte, allerdings mit einem düsteren Kapitel. Nina Gladitz‘ Zeit des Schweigens und der Dunkelheit (1982) zeigt auf bemerkenswerte Weise die gewaltvolle Entstehungsgeschichte eines der aufwändigsten Filmprojekte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gedreht von einer Frau: Leni Riefenstahl. Wenn in anderen Slots des Festivals gezeigt wurde, dass feministischer Film keinesfalls nur von und mit Frauen gemacht werden kann, macht, so heißt es im Programmheft, „[d]as Werk der nationalsozialistischen Regisseurin […] auf brutale Weise deutlich, dass Geschlechtszugehörigkeit allein kein Kriterium für eine feministische Filmgeschichtsschreibung sein kann.“8 Der Dokumentarfilm, lässt Sinti_zze und Romn_ja zu Wort kommen, die in Riefenstahls, zwischen 1940 und 44 gefilmten Spielfilmepos Tiefland (1953) als Schauspieler_innen aus einem Arbeits-, bzw. Zwischenlager heraus zwangsverpflichtet wurden. Gladitz Film gibt Raum für die Stimmen und Geschichten der Betroffenen, er wird entscheidend vom Protagonisten Josef Reinhardt und seiner Familie geprägt, die Gladitz zu den ehemaligen Orten ihrer Internierung begleitet, wo sich nur unscheinbare Wiesen und Felder zeigen. Vor allem aber begegnen wir der Familie Reinhardt in ihrer Wohnung, wo sie von den Erfahrungen im Lager und dem Filmdreh mit Riefenstahl berichten. Gladitz zeigt die Reinhardts in Einzelinterviews und im gemeinsamen Gespräch, erzählend von der Zeit im Lager den Versprechen der Regisseurin, die den Kompars_innen sagt, sie sei gut mit Hitler befreundet und würde sich für ihre Freilassung einsetzen. Die Bilder aus der Produktion des Riefenstahlfilms, die im Wohnzimmer herumgereicht werden, bilden aber letztlich ein Archiv von Toten, werden zum Anlass zu erzählen wann und wo wer von den Abgebildeten ermordet wurde. Die meisten Lagerinsass_innen und das heißt auch die meisten der (Zwangs-)Kompars_innen Riefenstahls wurden später nach Auschwitz deportiert und ermordet. Dass ihnen eine Deportation ins Konzentrationslager drohte und dort der Tod wartete, war, so die Familie Reinhardt, allen, selbst den Kindern damals schon, bewusst. Es ist dieses Wissen, dass die Behauptung der so gut im NS-Apparat vernetzten Riefenstahl, sie hätte nichts von den KZs gewusst, um so schmerzhafter für die Überlebenden macht.

Wenn zum Schluss des Films Reinhardt bei einer gut besuchten Buch-Präsentation, der zur international erfolgreichen Fotografin avancierten, ehemaligen NS-Filmemacherin im begeistert applaudierenden Publikum sitzt, wird die unerträgliche Ungerechtigkeit – auch ohne den von das Gladitz eingespielten Text von Max Frisch zur fehlenden Vergangenheitsbewältigung der Deutschen – mit Händen greifbar. Zeit des Schweigens und der Dunkelheit macht das Fortwirken der nationalsozialistischen Gewalt in der ‚entnazifizierten‘ Bundesrepublik spürbar, noch in den 1980er Jahren.

Julia Friedrich, Sammlungsdirektorin des Jüdischen Museums Berlin führt in den Film, den historischen Hintergrund sowie in Nina Gladitz wichtige politisch-kritische Arbeit ein und eröffnet, dass die titelgebende Dunkelheit9 noch deutlich länger andauert: Riefenstahl ging juristisch gegen Zeit des Schweigens und der Dunkelheit vor und erzielte einen Erfolg. Der Film wurde nach seiner Ausstrahlung vom WDR unter Verschluss gehalten und die Autorin erhielt keinerlei Aufträge von öffentlich-rechtlichen Sendern mehr. Erst nach Gladitz‘ Buchpublikation Leni Riefenstahl. Karriere einer Täterin (2020), in der sie Riefenstahl weitere Komplizen- und Täterschaften nachweist, erhält das Thema wieder Aufmerksamkeit und nach journalistischen Interventionen wird der Film wieder aus dem ‚Giftschrank‘ des WDR geholt – leider nicht mehr zu Lebzeiten von Nina Gladitz.

So schwer die Schande, dass dieser großartige Film so lange nicht gezeigt wurde, so groß das Glück, dass es ihn gibt. Dass er auch heute mehr als nötig ist, um an historischen und gegenwärtigen Antiziganismus zu erinnern, das macht Petra Rosenberg, Vorsitzende des Landesverband der Sinti und Roma Berlin-Brandenburg im Gespräch mit Jonathan Guggenberger im Anschluss an den Film deutlich. Dem schleppenden Kampf um die Anerkennung der Sinti und Roma als Opfer des Nationalsozialismus, um Entschädigung und eine aktive Bekämpfung andauernder Diskriminierung steht auch hier die, wenn nicht ungebrochene, so doch fortgesetzte Karriere Riefenstahls gegenüber. Dass der Einsatz dafür Sinti_zze und Rom_ja anstatt derjenigen zu Wort kommen zu lassen, die an ihrer Vernichtung mitwirkten oder sie in Kauf nahmen, Teil einer feministischen (Erinnerungs-)Politik sein muss war Nina Gladitz offenbar klar: Ihr Film kommt ganz ohne Material von Riefenstahl aus. Andere Feminist_innen sahen das einige Jahre später offenbar anders: 1999 ziert Leni Riefenstahl das Cover der Emma und Alice Schwarzer plaudert gemütlich bei Kaffee und Kuchen mit der „lebende[n] Legende.“10 Aus heutiger Perspektive vielleicht weniger überraschend, dass mancherorts offenbar doch die (cis-)weibliche Geschlechtszugehörigkeit für den feministischen Anspruch ausreicht(e).

- 1

Elizabeth Freeman, Time Binds. Queer Temporalities. Queer Histories, Durham/New York, 2010. Der Medienwechsel von Wasser (Brandung) zu Luft (Resonanz) verweist auch auf die materielle Dimension von Wellen. Die auf Albert Einstein zurückgehende Bezeichnung der Quantenverschränkung als „spukhafte Fernwirkung“ weist in die Richtung einer Verkomplizierung des Begriffs der Materie, wie sie nicht nur (quanten-)physikalisch, sondern auch in feministischer Wissenskritik geleistet wurde, etwa in der Metapher der Diffraktion. Vgl. exemplarisch dazu: Astrid Deuber-Mankowsky, „Diffraktion statt Reflexion. Zu Donna Haraways Konzept des situierten Wissens.“ In: Zeitschrift für Medienwissenschaft. Heft 4: Menschen und Andere, Jg. 3 (2011), Nr. 1, S. 83–91. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/2547.

- 2

Mit der Breite dieses Begriffs meine ich ebenso seinen Bezug auf die Öffentlichkeit, bzw. das Öffentlich-Werden von Kunst, wie Momente des (kritischen) Sorgens und Erhaltens, wie sie gerade für einen kuratorischen Zugriff auf das Archiv entscheidend sind und die sich bis in die Rolle oder Position der Gastfreundschaft und der Gastgeber_innen ausdehnen lässt. Vgl. überblickend dazu Beatrice von Bismarck, das Kuratorische. Für eine medienwissenschaftliche, bzw. medienkomparatistische Perspektive vgl. Nicole Kandioler und Marion Biet, Medienkomparatistik… Die Frage wie ein feministisches Filmarchiv aussehen, wie es kuratiert und umsorgt werden müsste, wird bei Feminist Elsewheres unter anderem im Beitrag von Bildwechsel e.V. verhandelt. *Durbahn und Chris Regn stellen die über vierzigjährige Geschichte des Vereins, seine Archivpolitik und Projekte wie den Video-Kalender oder das äußerst verrückte (und unterhaltsame) Video-Schloss vor: https://durbahn.net/videoschloss/index.html.

- 3

Einen tiefergehenden Einblick zu Hintergrund, Akteur_innen und Programm dieses Festivals findet sich in Filmblatt. 28. Jg. Herbst 2023.

- 4

Elena Baumeister, Fiona Berg, Charlotte Eitelbach, Sophie Holzberger, Arisa Purkpong, Feminist Elsewheres. Programmheft, Arsenal – Institut für Film und Videokunst, berlin 2023, S. 8

- 5

Ebd.

- 6

Trinh Thi Minh Ha, “anders als ich selbst, mein anderes Selbst”, in: Dies. Elsewhere, Within Here. Immigration, Flucht und das Grenzereignis. Wien, Turia und Kant 2017, S. 85.

- 7

Dass gerade dies nicht, sondern inbesondere in Folge der NSU-Morde eine Enteignung von Trauer geschehen ist, zeigt Çigdem Inan. Jasmin Degeling und Sarah Horn betten (mediale) Trauer-Praktiken, die einer solchen Enteignung widerstehen, in Diskurse um feministisches Erinnern ein.

- 8

Baumeister et al. 2023, S. 35.

- 9

Der Titel des Films ist übrigens eine Anspielung auf Werner Herzogs Land des Schweigens und der Dunkelheit (1971), in dem der Regisseur das Leben taubblinder Menschen dokumentiert und begleitet. An anderer Stelle hat sich Gladitz ebenfalls – allerdings äußerst kritisch – auf Herzogs berühmten Fitzcarraldo (1982) bezogen. In Land der Bitterkeit und des Stolzes (1982) kritisiert sie die Gewalt, der Indigene Kompars_innen im Rahmen der Filmproduktion ausgesetzt waren.

- 10

Alice Schwarzer, „Propagndistin oder Künstlerin?“, in Emma 1999/1, online unter: https://www.emma.de/artikel/leni-riefenstahl-propagandistin-oder-kuenstlerin-263452

Bevorzugte Zitationsweise

Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.