Ein Bild von Vielleicht: Picture Positivity

Von Ulrike Bergermann

Im letzten Jahr habe ich einen Satz gelesen, der mich seitdem in vielen Situationen begleitet hat, dessen Quelle ich aber leider nicht erinnere: In einem Konzert bezahlen wir Geld dafür, jemandem zuzusehen, der seinen Job gerne macht. (Oder war es in englischer Sprache? Googeln hilft gerade nicht, Hinweise sind willkommen.) Es ist sicher eine Kenngröße in unserer rundum evaluierten Welt, dass die Personen, die gerne das tun, was sie tun, positive Rückmeldung bekommen. Ein Lehrer, eine Professorin soll begeistert sein von dem, was er oder sie unterrichtet. Eine politische Rede muss sicher wissen, welchen Weg sie propagiert. Eine künstlerische Darbietung soll in dem Akt ihrer Aufführung aufgehen. Nervöse, sich ständig räuspernde Vortragende erscheinen irgendwie unangenehm.

Ja sagen ist einfacher als nein sagen, und erfolgreiche Stars ziehen mehr Leute in Konzerte, die miteinander feiern, dass sich alle in der Aufführung zu Hause fühlen. Meine Oma hätte gesagt: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.

Vielleicht habe ich mich deswegen so gefreut über die Ankündigung des Fotoprojekts, das andere Bilder machen will: Die Fotografin Anastasia Kuba hat genug davon, immer Bilder von Leuten zu machen, die sich wohl und zufrieden in ihrem Körper fühlen sollen, und sei es unter der Flagge des Empowerments, der Demonstration dessen, dass man sich auch in einem nicht der Norm entsprechenden Körper gut fühlen kann. Denn: Man soll sich bitte immer gut fühlen in seinem Körper. Und wenn er anders ist, dann in diesem anderen. Sonst hat man noch nicht genug an sich selbst gearbeitet, um diesen Zustand zu erreichen.

Nun berichtet Suzannah Weiss:

«Tired of photographing subjects who are supposed to feel sexualized or empowered by nudity, Anastasia Kuba wants to capture the ambivalence, anxiety, and discomfort we feel about our bodies instead.» (Photographer Fighting Against 'Body Positivity', 17.2.2016)

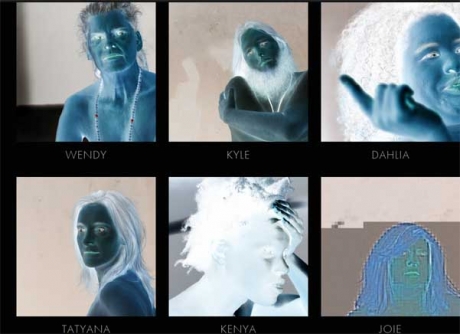

Die neue Fotoserie «Nothing but Light» (finanziert für die ersten 80 Portraitserien per Crowdfunding) zeigt wunderbare Portraits von mehr oder weniger normschönen Menschen. Jedes der mit einem Vornamen bezeichneten Portraits führt beim Anklicken auf eine Seite mit mehreren weiteren Fotos und einem Text der/des Portraitierten, der die Aufnahmesituation beschreibt und /oder einen weiteren Text, ein Gedicht o.a. hinzufügt. Eine zentrale Rolle spielt die Nacktheit und die Bedingung der Fotografin, keinerlei Schmuck oder Make up zu tragen. Wie der Titel «Nothing but Light» schon ankündigt, geht es hier um eine bestimmte Reinheit, die nicht vorsieht, dass Dinge jenseits des Körpers als Teil des Ichs gesehen werden. Der Purismus und der Naturalismus dieses Konzepts mögen wiederum allzu ‹unambivalent› für das Vorhaben erscheinen, und die Texte richten sich dann doch wieder in einer wiedergefundenen Körperheimat ein. Letztlich findet eine mehr oder weniger alternative Feier der Authentizität statt, ein Kurzschluss von nackt und echt. Dennoch ist das strikte Verfahren, das den Fotografierten zu jeder Zeit die volle Verfügung über die Bilder und ihre Veröffentlichung garantiert, die Fotografin sich selbst zum Fotografieren zur Verfügung stellt, und zumindest der Versuch, Unsicherheit oder Verletzbarkeit wenn nicht im Bild, dann im Fotografieren nahe zu kommen, schon in Gedanken erholsam. Eine Erleichterung.

Leider kann ich den Fotos nicht wirklich ablesen, wie dieses nicht identitäre Moment in einem Bild aussehen könnte. Vielleicht ist mein Blick zu sehr daran gewöhnt, das Einverstandensein zum Beispiel einer fotografierten Person mit der Situation des Fotografierens zu unterstellen, so dass ich davon ausgehe, dass sich dem Portrait etwas davon ablesen ließe. Wie sieht ein Bild von «vielleicht» aus? Gerade wenn man die Dualität der Rede vom «richtigen Leben im falschen» nicht prolongieren will, oder wenn man drag zwar liebt, aber durchaus nach anderen Ausdrucksformen neben dem intentionalen Umgang mit angeeigneten Zeichen sucht? Möglicherweise ist die Fotografie nicht das geeignetste Medium hierfür - oder gerade deswegen eine umso größere Herausforderung.

Queer Theory und Affekttheorien haben in den letzten Jahren auch die negativen Affekte und Gefühle thematisiert: Unbehaglich sein, Zweifel, Depressionen. Der Band «Kapitalismus und Depression» trug schon 2011 die Schriften derjeniger zusammen, die im Anschluss an Alain Ehrenberg nicht den Sinn, aber die strukturelle und politische Logik etwa des Krankheitsbilds Depression untersuchten (empfehlenswert: Christoph Menke, Juliane Rebentisch (Hg.), Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, Kadmos Berlin, mit Alain Ehrenberg, Luc Boltanski/Eve Chiapello, Andreas Reckwitz, Diedrich Diederichsen, Axel Honneth, Ulrich Bröckling, René Pollesch, Tom Holert). Lauren Berlant schrieb über Female Complaint oder Cruel Optimism, Karin Michalski und Ann Cvetkovich zeigten 2012 in der NGBK Berlin «The Alphabet of Feeling Bad», buchstabierten «politische Depression» in Bildern und verwiesen auf Heather Loves Feeling Backwards; aktuell kann man weiterlesen etwa bei Käthe von Bose, Elahe Hashemi Yekani, Henriette Gunkel, Beatrice Michaelis, Anja Michaelsen in «I is for Impasse. Affektive Queerverbindungen in Theorie_Aktivismus_Kunst» (b_books Berlin, 2015), usw.

Dummerweise kann man eigentlich nicht im Nie zu Hause sein, sich im Dauerzweifel einrichten. Nicht identisch sein ist einfach kein Zustand. Unsicherheit lässt sich nicht als die ‹eigentlich adäquatere Reaktion auf unsichere oder falsche Zustände› auf Dauer stellen. Wer sich seiner und der Weltlage unsicher ist, ist es immer wieder von neuem. Das kann man angemessen finden, aber nicht wirklich wollen. Bilder aus diesen Zwischenräumen allerdings kann man sehr wohl wollen.

Bild: Bearbeiteter Teil eines Screenshots der Webseite nothingbutlight.io .

BY-NC 2.0

Bevorzugte Zitationsweise

Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.